- <商务世界>《第25课 餐桌上的礼仪-简单的流程》

Ealser

商务世界中国餐桌礼节

第一:迎客席座一般的程序是主人给客人邀请函——日子到了,主人到门外迎客——客人到了,问候几句——带着可人到0客厅小坐一会儿,给客人茶点——带客人入席坐好!第二:入座与座次首先要请客人中长者或地位高的先入座,再按身份地位依次入座,入座时要从椅子左边进入。(正对门口的为上座,一般是根据对方的.身份地位来安排)。入座后不要动筷子,更不要弄出什么响声来,也不要起身走动。如果有什么事要向主人打招呼!(做小辈

- 2.5 项目讲解流程

王守谦26

项目资料数据库

一、项目讲解1、自我介绍2、项目流程-===============================二、自我介绍(一)、学员自我介绍,讲解存在的问题比如:讲解年份、卡顿、重点学历、忘记(二)自我规则内容1、开场白:礼貌用语2、时间:自我介绍1-2分钟以内3、内容:姓名、籍贯、毕业院校、(拉进面试官距离)4、技能:功能测试、接口测试、自动化测试、app测试、性能测试、安全测试黑盒测试、白盒测试、灰盒

- .NET Core 将实体类转换为 SQL(ORM 映射)

你小子在看什么……

.NET.netcoresqlsugarpostgresql

一、环境说明PostgreSQL数据库Npgsql数据库连接库SqlSugarORM框架二、映射流程1、创建数据库:检查指定数据库是否存在,如果不存在则创建数据库。2、初始化SqlSugar实例:使用SqlSugarClient初始化数据库连接配置。3、筛选实体类:根据指定的命名空间和排除条件筛选需要创建表的实体类。4、创建表:使用CodeFirst.InitTables方法创建数据库表。////

- 如果你认为TIA博途静静还是一款工程平台软件的话...

佳途自动化学院小佳老师

近日,在西门子举办的西门子行业大型论坛上,小佳听到了以下对话:A:你听说过西门子TIAbotu软件吗?小B:你说的是西门子全集成自动化工程软件吗?每个来参加论坛的人都知道这一点。小c:一点点但是,作为果你认为TIA-botu只是一个软件工程平台,那么你就可以退出了!作为如果您关注西门子,在许多应用程序站点中,您可以看到TIABroadway经常在工程师的计算机屏幕上闪烁。这套自动化软件,在业内率先

- STM32 消息队列处理串口发送的报文

S安东尼

stm32嵌入式硬件单片机

文章目录概要整体流程具体实现小结概要本文写自正在做的项目,需要使用串口2处理EasyModBus传输的报文,原本采用中断处理的方式,在屏幕,按键,感应器同时传输下,产生了丢包现象,偶发性的死机问题,所以改用消息队列进行缓存,逐条处理。整体流程创建队列串口中断接收报文,简易判别添加入队列解包任务,从队列中取出报文解包做相应处理具体实现创建队列结构体#defineQUEUE_LENGTH20struc

- 钱

我爱更纱

钱能买到佳肴,不能买到胃口;钱能买到书籍,不能买到知识;钱能买到药品,不能买到健康;钱能买到时装,不能买到美丽;钱能买到朋友,不能买到友谊。钱能买漂亮的眼镜,但买不来明亮的眼睛。钱能买高档的钢笔,但买不来敏捷的文思。钱能买来芬芳的玫瑰,但买不来真正的爱情。钱能买来名贵的篮球,但买不来精湛的球技。钱能买来精确的钟表,但买不来流逝的光阴。

- 基于 JMeter API 开发性能测试平台

咖啡加剁椒⑦

软件测试jmeter功能测试软件测试自动化测试程序人生职场和发展

背景:JMeter是一个功能强大的性能测试工具,若开发一个性能测试平台,用它作为底层执行引擎在合适不过。如要使用其API,就不得不对JMeter整个执行流程,常见的类有清楚的了解。常用的JMeter类和功能的解释:TestPlan类:代表一个测试计划,它是性能测试的顶级元素。您可以使用它来设置全局的测试属性,如测试名称、线程组、监听器等。ThreadGroup类:代表线程组,它定义了并发执行的线程

- 如何做已有功能的优化?

三旬老郑丶

功能点的优化是最基础的工作1、对功能点的不断优化就是迭代2、不要期望用新加功能来解决老的功能问题3、功能优化和新功能的设计有什么区别?(1)反应速度不同:邮件、甚至口头搞定(2)开发难度不同:一般都是1-3天/人的工作量(3)评判标准不同:更强调效果对比分析产品功能的现状与逻辑1、用户:都有哪些用户会用到这个页面/功能2、流程:用户的使用流程是如何的?3、逻辑:产品底层逻辑(业务流程)是如何的?现

- 排水游戏小程序开发|娱乐游戏|谁是卧底游戏开发

红匣子实力推荐

排水游戏是一种常见的小程序游戏,它的目标是通过排放污水,使水位下降,达到预定的水位目标。这种游戏简单易玩,但是需要技巧和耐心。下面将详细介绍排水游戏小程序开发的流程和要点。游戏开发-联系电话:13642679953(微信同号)一、游戏概述排水游戏是一种常见的小程序游戏,它的目标是通过排放污水,使水位下降,达到预定的水位目标。游戏中有多个关卡,每个关卡的水位目标不同,难度也逐渐加大。玩家需要操作污水

- 上海商标转让流程,商标转让需要什么资料?

尚标知识产权

商标可以转让嘛?回答是可以的。上海商标转让流程包括:申请→受理→审查→公告→核发转让证明。国家商标局自收到转让申请文件到发出转让受理通知书的时间为1—2个月;自收到转让受理通知书起4—6个月时间,国家商标局对提出转让的商标进行审核;审核通过后刊登核准公告并发出《核准转让注册商标证明》。个人注册商标转让需提供的材料:1、商标注册证复印件;2、注册人身份证复印件签名2份;3、受让方主体资格复印件(受让

- 让数据说话:人工智能与六西格玛的完美结合

张驰课堂

人工智能六西格玛

当人工智能与六西格玛结合,企业可以充分利用人工智能技术的数据处理、预测分析和智能决策支持能力,实现数据驱动的决策、质量控制和流程优化,从而提高企业的效率和竞争力。下面张驰咨询给大家具体的介绍:1、数据驱动决策六西格玛侧重于数据分析和决策制定,而人工智能可以提供更强大的数据处理和分析能力。通过人工智能技术,可以自动收集和整理大量的数据,并进行有效的数据挖掘和模式识别。这些数据分析结果可以为六西格玛项

- 客户满意度提升策略:精益生产咨询的秘密

张驰课堂

精益生产咨询

企业引进精益生产咨询服务主要是为了帮助企业在生产和运营方面实现“精益化”,即采用精益生产原则和方法,以最小的资源消耗达到最大的生产效率,同时保持或提高产品和服务的质量。下面张驰咨询详细介绍精益生产咨询的作用和优势:识别并消除浪费精益生产的核心理念之一是消除一切形式的浪费,这些浪费包括但不限于过度生产、库存积压、不必要的运输、不合理的加工、过多的等待时间、过于复杂的流程以及缺陷产品的生成。精益生产咨

- 【笔试】银行校招,信息科技岗 & 金融科技岗笔试准备方向

小哈里

就业科技金融春招笔试银行

【笔试】银行校招,信息科技&金融科技岗笔试准备方向文章目录1、银行招聘流程(投递)2、笔试内容分析(笔试)3、真题题库(BOC)3.1职业能力(行测)3.2英语3.3信息科技1、银行招聘流程(投递)一般银行面试流程分为以下几步:网上提交简历(内容非常多,没有PDF,全部表单)笔试(全国统一,线下考点)一面(偏技术面)二面(无领导面试、半结构化面试)体检签约会简历:通常银行的要填写的简历内容非常多,

- 如何使用break和continue语句控制循环流程?

Layla_c

C语言C++pythonjava前端

一、如何使用break和continue语句控制循环流程?在编程中,break和continue是两个非常重要的控制流语句,它们可以帮助我们更精细地控制循环的执行流程。break语句break语句用于立即终止最内层的循环。无论是for循环还是while循环,当遇到break语句时,循环会立即停止,程序会继续执行紧接在循环之后的语句。例如:python复制代码foriinrange(10):ifi=

- ELK离线安装和配置流程

GB9125

运维开发elasticsearchelklinux运维开发

ELK离线安装和配置流程一、介绍ELK是一个开源的数据分析和可视化工具,由三个开源项目组成:Elasticsearch、Logstash和Kibana。Elasticsearch是一个基于Lucene库的分布式搜索和分析引擎;Logstash是一个用于收集、处理和转换数据的数据管道,它可以从各种来源读取数据,包括日志文件、系统事件、网络流量等;Kibana则是一个数据可视化平台,可以对从Elast

- 模型设计该如何落地到数据库设计

蜜糖的代码注释

早期项目设计在比较早期的软件程序设计中,或者说,当软件需求十分简单的时候。我们往往会按照如下的方式进行设计:分析需求文档。根据需求文档中设计到的数据进行库表设计。根据库表设计结合业务,进行程序设计。这样的操作流程是直观的,往往在进行第二步库表设计的时候,对应数据库字段中的内容就是需要展示的“列表”、“详情页“或者”表单“等内容。但是在这样的流程操作加,我们实际上是有两次对需求中的业务数据进行了两次

- 【1104Day63】复盘翻盘

狸老撕

[月亮]【今日回顾】001今天干了啥退掉网购的衣服去婆婆家吃饭完成亲子手工作业心理课学习、听书002今日输入/输出了啥剽悍晨读(睡出生产力)(激素的威胁)武志红的心理课《读懂你的人生的脚本》、问答及预习听书《异类》复盘003今天为健康美腻努力了咩?今天休息睡了个傍晚小觉【经验/教训/流程总结】看了一些健身方面的文章,都是说每周运动3~4次最佳,不由地感到自己天天运动有些疲惫,身体和思想上都有点儿累

- 何止于米,相期以茶

散书斋

秦老师推送了一条信息:“何止于米,相期以茶”,是冯友兰先生赠金岳霖先生的一副对联,文人相和,重继绝学,著作等身,愿望美好,名人和普通人心理需求没啥两样,只是文采不同而已。88岁被中国人称为“米寿”,之所以是“米寿”,是因为“米”字上下两个八字,中间十字,所以是八十八。“茶”字上面二十八,下面八十,两者相加,就是108岁。还有另外一个意思”米”代表物质基础和保障,”茶”带有禅意,表示在精神层面的追求

- 接口测试之测试原则、测试用例、测试流程......

程序员老鹰

测试工具功能测试测试用例测试覆盖率系统安全

一、接口的介绍软件测试中,常说的接口有两种:图形用户接口(GUI,人与程序的接口)、应用程序编程接口(API)。接口(API)是系统与系统之间,模块与模块之间或者服务与服务之间相互调用的入口。它的本质:其实就是一种约定,在开发前期,我们约定接口会接收什么数据;在处理完成后,它又会返回什么数据。开发岗位分为前端和后端,他们相互配合完成工作,会协商接口的定义方法。一般后端定义接口,前端调用接口。前后端

- 2019-02-01

wangkj

王康军,20190201,精进打卡262天一,感恩1.感恩父母的养育和无私的爱!2.感谢徐伟对装填技术服务的总结3.感谢领导的工作指导4.感谢测试中心认真面对繁忙工作5.感谢老婆为过年采购物品6.感谢公司对员工福利的付出7.感谢潘蔚积极整理积分统计8.感谢宜兴客户沟通装置运行情况9.感谢万事万物二,行善利他1.完善工作流程记录2.月度会议汇报工作总结3.指导测试中心运行参数调整4.部门内分享工作方

- vue3 + Element + nodejs 大文件上传、断点续传

ZL随心

vue.js前端javascript

前言大文件上传,一般时间都比较长,这么长的时间内,可能会出现各种各样的问题,比如断网,一旦出错,我们的文件就需要重新上传,这样造成资源浪费,如果我们使用了断点续传继续就不会造成资源浪费了,因为当出现错误的时候,我们再重新上传文件,就会从我们出现错误的地方开始上传了,对于出错前上传的内容就不用再上传了,对于已经上传过的文件,就可以实现秒传的效果了。完整仓库地址流程1、上传方法constonUploa

- 华为OD机试 C++ -采样过滤

南山0112

华为OD机试C++华为odc++开发语言数据结构算法

采样过滤前言:本专栏将持续更新互联网大厂机试真题,并进行详细的分析与解答,包含完整的代码实现,希望可以帮助到正在努力的你。关于大厂机试流程、面经、面试指导等,如有任何疑问,欢迎联系我,wechat:steven_moda;email:

[email protected];备注:CSDN。题目描述在做物理实验时,为了计算物体移动的速率,通过相机等工具周期性的采样物体移动距离。由于工具故障,采样数据存

- ActiViz中的数据对象——vtkDataObject

仰望大佬007

c#vtkActiViz图像处理三维重建

文章目录前言一、基本属性和方法二、派生类三、数据操作四、应用场景五、示例代码六、总结前言vtkDataObject是ActiViz中表示VTK数据对象的基类,它是实现数据存储、操作和可视化的核心组件之一。vtkDataObject提供了一种统一的数据模型,可以表示各种类型的数据,包括图像、网格、多边形数据等。作为VTK数据处理流程的基础,vtkDataObject在科学、工程、医学等领域中发挥着重

- 《老房子开店日记》读书笔记-开店定位、20个创业故事

仙人刺美学

开店选址-创业流程-修缮预知-行销思考-用历史与文化连接开店经营每个人心中多多少少都会有一个老房子开店的生活理想。但是应该怎么实现呢?兴许不仅是有钱就可以做好的。《老房子开店日记》是去年在图书馆看到的,完全是书的名字吸引了我。后来让我的朋友十一买来送我做新年礼物的。看起来是一本很旧的书,不知道是不是正版,正面反面封面不知道是搞反了还是创意。但是整本书给我的感觉像是一本杂志!推荐大家在休闲的时间一边

- CI/CD脚本简介,YAML介绍,Editor解析

刘姥姥爱学习

日常开发-pythonci/cdgitgithubyaml

说明:此篇文章纯概念,没有实际操作,实际操作请蹲下一篇!CI/CD理解这段代码是用于配置GitLabCI/CD(ContinuousIntegration/ContinuousDeployment)的YAML语法。GitLabCI/CD是一种自动化软件,用于自动化软件的构建、测试和部署过程。下面是对这段代码的详细解释和翻译配置项描述stages定义了CI/CD流程中的三个阶段:合并请求阶段(mer

- 添加视频AVPacket到队列中

张俊峰0613

视频解码流程创建C++类-JfVideo,保存Video相关参数:JfVideo.hclassJfVideo{public:intstreamIndex=-1;AVCodecContext*avCodecContext=NULL;AVCodecParameters*codecpar=NULL;JfQueue*queue=NULL;JfPlayStatus*playStatus=NULL;JfCal

- 《王牌》第7期嘉宾曝光!因一个冰淇淋结束一段婚姻,刘敏涛太飒

李二牛i

《王牌对王牌》作为一档优秀综艺,它的精彩自不必多说,它保持幽默搞笑的风格,贯彻新颖惊奇的效果,如今《王牌对王牌》已经播出了4期,而后续几期已经在录制中了,网友最想知晓的就是嘉宾阵容!每一期的节目都会请来四位及以上的嘉宾,第七期的节目中请到的嘉宾中,刘敏涛的流量和热度还是很高的,她已经是综艺节目的老玩家了,之前她就参演过《王牌对王牌》,也参加过《青春环游记》,可以说对节目流程很了解了!说起来刘敏涛,

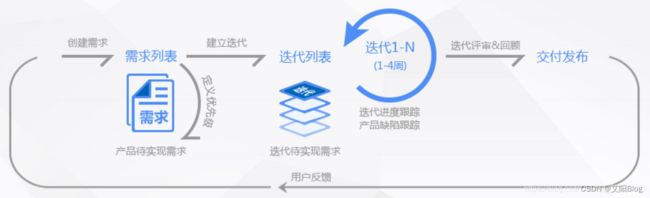

- 敏捷流程及实践集

Jiyao_787e

下面这张图能简单说明敏捷的人员组成以及一些基本实践。需要完成的工作:产品代办列表(ProductBacklog)、冲刺代办列表(SprintBacklog)、工作项分解。通常通过“用户故事”的方式来表示产品代办列表、冲刺代办列表,产品代办列表的用户故事可能比较大,需要进一步细分为比较细的用户故事,然后放入不同的Sprint中,作为不同Sprint的代办事项,而Sprint中的用户故事,还可以继续拆

- Prism:打造WPF项目的MVVM之选,简化开发流程、提高可维护性

lijingguang

WPFwpf

概述:探索WPF开发新境界,借助PrismMVVM库,实现模块化、可维护的项目。强大的命令系统、松耦合通信、内置导航,让您的开发更高效、更流畅在WPF开发中,一个优秀的MVVM库是Prism。以下是Prism的优点以及基本应用示例:优点:模块化设计:Prism支持模块化开发,使项目更易维护和扩展。强大的命令系统:提供了DelegateCommand等强大的命令实现,简化了用户交互操作的绑定。松耦合

- 低代码开发与数据可视化

工业甲酰苯胺

信息可视化低代码

随着数字化转型的深入发展,软件开发在各行各业中的重要性日益凸显。近年来,低代码开发与数据可视化技术的兴起,为软件开发带来了革命性的变革。本文将深入探讨低代码开发与数据可视化的概念、优势以及应用场景,旨在帮助读者更好地理解这两项技术,并为其在实际工作中的应用提供参考。低代码开发简化软件开发流程低代码开发平台(Low-CodeDevelopmentPlatform,LCDP)是一种软件开发框架,允许开

- jQuery 键盘事件keydown ,keypress ,keyup介绍

107x

jsjquerykeydownkeypresskeyup

本文章总结了下些关于jQuery 键盘事件keydown ,keypress ,keyup介绍,有需要了解的朋友可参考。

一、首先需要知道的是: 1、keydown() keydown事件会在键盘按下时触发. 2、keyup() 代码如下 复制代码

$('input').keyup(funciton(){

- AngularJS中的Promise

bijian1013

JavaScriptAngularJSPromise

一.Promise

Promise是一个接口,它用来处理的对象具有这样的特点:在未来某一时刻(主要是异步调用)会从服务端返回或者被填充属性。其核心是,promise是一个带有then()函数的对象。

为了展示它的优点,下面来看一个例子,其中需要获取用户当前的配置文件:

var cu

- c++ 用数组实现栈类

CrazyMizzz

数据结构C++

#include<iostream>

#include<cassert>

using namespace std;

template<class T, int SIZE = 50>

class Stack{

private:

T list[SIZE];//数组存放栈的元素

int top;//栈顶位置

public:

Stack(

- java和c语言的雷同

麦田的设计者

java递归scaner

软件启动时的初始化代码,加载用户信息2015年5月27号

从头学java二

1、语言的三种基本结构:顺序、选择、循环。废话不多说,需要指出一下几点:

a、return语句的功能除了作为函数返回值以外,还起到结束本函数的功能,return后的语句

不会再继续执行。

b、for循环相比于whi

- LINUX环境并发服务器的三种实现模型

被触发

linux

服务器设计技术有很多,按使用的协议来分有TCP服务器和UDP服务器。按处理方式来分有循环服务器和并发服务器。

1 循环服务器与并发服务器模型

在网络程序里面,一般来说都是许多客户对应一个服务器,为了处理客户的请求,对服务端的程序就提出了特殊的要求。

目前最常用的服务器模型有:

·循环服务器:服务器在同一时刻只能响应一个客户端的请求

·并发服务器:服

- Oracle数据库查询指令

肆无忌惮_

oracle数据库

20140920

单表查询

-- 查询************************************************************************************************************

-- 使用scott用户登录

-- 查看emp表

desc emp

- ext右下角浮动窗口

知了ing

JavaScriptext

第一种

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/

- 浅谈REDIS数据库的键值设计

矮蛋蛋

redis

http://www.cnblogs.com/aidandan/

原文地址:http://www.hoterran.info/redis_kv_design

丰富的数据结构使得redis的设计非常的有趣。不像关系型数据库那样,DEV和DBA需要深度沟通,review每行sql语句,也不像memcached那样,不需要DBA的参与。redis的DBA需要熟悉数据结构,并能了解使用场景。

- maven编译可执行jar包

alleni123

maven

http://stackoverflow.com/questions/574594/how-can-i-create-an-executable-jar-with-dependencies-using-maven

<build>

<plugins>

<plugin>

<artifactId>maven-asse

- 人力资源在现代企业中的作用

百合不是茶

HR 企业管理

//人力资源在在企业中的作用人力资源为什么会存在,人力资源究竟是干什么的 人力资源管理是对管理模式一次大的创新,人力资源兴起的原因有以下点: 工业时代的国际化竞争,现代市场的风险管控等等。所以人力资源 在现代经济竞争中的优势明显的存在,人力资源在集团类公司中存在着 明显的优势(鸿海集团),有一次笔者亲自去体验过红海集团的招聘,只 知道人力资源是管理企业招聘的 当时我被招聘上了,当时给我们培训 的人

- Linux自启动设置详解

bijian1013

linux

linux有自己一套完整的启动体系,抓住了linux启动的脉络,linux的启动过程将不再神秘。

阅读之前建议先看一下附图。

本文中假设inittab中设置的init tree为:

/etc/rc.d/rc0.d

/etc/rc.d/rc1.d

/etc/rc.d/rc2.d

/etc/rc.d/rc3.d

/etc/rc.d/rc4.d

/etc/rc.d/rc5.d

/etc

- Spring Aop Schema实现

bijian1013

javaspringAOP

本例使用的是Spring2.5

1.Aop配置文件spring-aop.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<beans

xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"

xmln

- 【Gson七】Gson预定义类型适配器

bit1129

gson

Gson提供了丰富的预定义类型适配器,在对象和JSON串之间进行序列化和反序列化时,指定对象和字符串之间的转换方式,

DateTypeAdapter

public final class DateTypeAdapter extends TypeAdapter<Date> {

public static final TypeAdapterFacto

- 【Spark八十八】Spark Streaming累加器操作(updateStateByKey)

bit1129

update

在实时计算的实际应用中,有时除了需要关心一个时间间隔内的数据,有时还可能会对整个实时计算的所有时间间隔内产生的相关数据进行统计。

比如: 对Nginx的access.log实时监控请求404时,有时除了需要统计某个时间间隔内出现的次数,有时还需要统计一整天出现了多少次404,也就是说404监控横跨多个时间间隔。

Spark Streaming的解决方案是累加器,工作原理是,定义

- linux系统下通过shell脚本快速找到哪个进程在写文件

ronin47

一个文件正在被进程写 我想查看这个进程 文件一直在增大 找不到谁在写 使用lsof也没找到

这个问题挺有普遍性的,解决方法应该很多,这里我给大家提个比较直观的方法。

linux下每个文件都会在某个块设备上存放,当然也都有相应的inode, 那么透过vfs.write我们就可以知道谁在不停的写入特定的设备上的inode。

幸运的是systemtap的安装包里带了inodewatch.stp,位

- java-两种方法求第一个最长的可重复子串

bylijinnan

java算法

import java.util.Arrays;

import java.util.Collections;

import java.util.List;

public class MaxPrefix {

public static void main(String[] args) {

String str="abbdabcdabcx";

- Netty源码学习-ServerBootstrap启动及事件处理过程

bylijinnan

javanetty

Netty是采用了Reactor模式的多线程版本,建议先看下面这篇文章了解一下Reactor模式:

http://bylijinnan.iteye.com/blog/1992325

Netty的启动及事件处理的流程,基本上是按照上面这篇文章来走的

文章里面提到的操作,每一步都能在Netty里面找到对应的代码

其中Reactor里面的Acceptor就对应Netty的ServerBo

- servelt filter listener 的生命周期

cngolon

filterlistenerservelt生命周期

1. servlet 当第一次请求一个servlet资源时,servlet容器创建这个servlet实例,并调用他的 init(ServletConfig config)做一些初始化的工作,然后调用它的service方法处理请求。当第二次请求这个servlet资源时,servlet容器就不在创建实例,而是直接调用它的service方法处理请求,也就是说

- jmpopups获取input元素值

ctrain

JavaScript

jmpopups 获取弹出层form表单

首先,我有一个div,里面包含了一个表单,默认是隐藏的,使用jmpopups时,会弹出这个隐藏的div,其实jmpopups是将我们的代码生成一份拷贝。

当我直接获取这个form表单中的文本框时,使用方法:$('#form input[name=test1]').val();这样是获取不到的。

我们必须到jmpopups生成的代码中去查找这个值,$(

- vi查找替换命令详解

daizj

linux正则表达式替换查找vim

一、查找

查找命令

/pattern<Enter> :向下查找pattern匹配字符串

?pattern<Enter>:向上查找pattern匹配字符串

使用了查找命令之后,使用如下两个键快速查找:

n:按照同一方向继续查找

N:按照反方向查找

字符串匹配

pattern是需要匹配的字符串,例如:

1: /abc<En

- 对网站中的js,css文件进行打包

dcj3sjt126com

PHP打包

一,为什么要用smarty进行打包

apache中也有给js,css这样的静态文件进行打包压缩的模块,但是本文所说的不是以这种方式进行的打包,而是和smarty结合的方式来把网站中的js,css文件进行打包。

为什么要进行打包呢,主要目的是为了合理的管理自己的代码 。现在有好多网站,你查看一下网站的源码的话,你会发现网站的头部有大量的JS文件和CSS文件,网站的尾部也有可能有大量的J

- php Yii: 出现undefined offset 或者 undefined index解决方案

dcj3sjt126com

undefined

在开发Yii 时,在程序中定义了如下方式:

if($this->menuoption[2] === 'test'),那么在运行程序时会报:undefined offset:2,这样的错误主要是由于php.ini 里的错误等级太高了,在windows下错误等级

- linux 文件格式(1) sed工具

eksliang

linuxlinux sed工具sed工具linux sed详解

转载请出自出处:

http://eksliang.iteye.com/blog/2106082

简介

sed 是一种在线编辑器,它一次处理一行内容。处理时,把当前处理的行存储在临时缓冲区中,称为“模式空间”(pattern space),接着用sed命令处理缓冲区中的内容,处理完成后,把缓冲区的内容送往屏幕。接着处理下一行,这样不断重复,直到文件末尾

- Android应用程序获取系统权限

gqdy365

android

引用

如何使Android应用程序获取系统权限

第一个方法简单点,不过需要在Android系统源码的环境下用make来编译:

1. 在应用程序的AndroidManifest.xml中的manifest节点

- HoverTree开发日志之验证码

hvt

.netC#asp.nethovertreewebform

HoverTree是一个ASP.NET的开源CMS,目前包含文章系统,图库和留言板功能。代码完全开放,文章内容页生成了静态的HTM页面,留言板提供留言审核功能,文章可以发布HTML源代码,图片上传同时生成高品质缩略图。推出之后得到许多网友的支持,再此表示感谢!留言板不断收到许多有益留言,但同时也有不少广告,因此决定在提交留言页面增加验证码功能。ASP.NET验证码在网上找,如果不是很多,就是特别多

- JSON API:用 JSON 构建 API 的标准指南中文版

justjavac

json

译文地址:https://github.com/justjavac/json-api-zh_CN

如果你和你的团队曾经争论过使用什么方式构建合理 JSON 响应格式, 那么 JSON API 就是你的 anti-bikeshedding 武器。

通过遵循共同的约定,可以提高开发效率,利用更普遍的工具,可以是你更加专注于开发重点:你的程序。

基于 JSON API 的客户端还能够充分利用缓存,

- 数据结构随记_2

lx.asymmetric

数据结构笔记

第三章 栈与队列

一.简答题

1. 在一个循环队列中,队首指针指向队首元素的 前一个 位置。

2.在具有n个单元的循环队列中,队满时共有 n-1 个元素。

3. 向栈中压入元素的操作是先 移动栈顶指针&n

- Linux下的监控工具dstat

网络接口

linux

1) 工具说明dstat是一个用来替换 vmstat,iostat netstat,nfsstat和ifstat这些命令的工具, 是一个全能系统信息统计工具. 与sysstat相比, dstat拥有一个彩色的界面, 在手动观察性能状况时, 数据比较显眼容易观察; 而且dstat支持即时刷新, 譬如输入dstat 3, 即每三秒收集一次, 但最新的数据都会每秒刷新显示. 和sysstat相同的是,

- C 语言初级入门--二维数组和指针

1140566087

二维数组c/c++指针

/*

二维数组的定义和二维数组元素的引用

二维数组的定义:

当数组中的每个元素带有两个下标时,称这样的数组为二维数组;

(逻辑上把数组看成一个具有行和列的表格或一个矩阵);

语法:

类型名 数组名[常量表达式1][常量表达式2]

二维数组的引用:

引用二维数组元素时必须带有两个下标,引用形式如下:

例如:

int a[3][4]; 引用:

- 10点睛Spring4.1-Application Event

wiselyman

application

10.1 Application Event

Spring使用Application Event给bean之间的消息通讯提供了手段

应按照如下部分实现bean之间的消息通讯

继承ApplicationEvent类实现自己的事件

实现继承ApplicationListener接口实现监听事件

使用ApplicationContext发布消息