- 移动端城市区县二级联动选择功能实现包

good2know

本文还有配套的精品资源,点击获取简介:本项目是一套为移动端设计的jQuery实现方案,用于简化用户在选择城市和区县时的流程。它包括所有必需文件:HTML、JavaScript、CSS及图片资源。通过动态更新下拉菜单选项,实现城市到区县的联动效果,支持数据异步加载。开发者可以轻松集成此功能到移动网站或应用,并可基于需求进行扩展和优化。1.jQuery移动端解决方案概述jQuery技术简介jQuery

- 日更006 终极训练营day3

懒cici

人生创业课(2)今天的主题:学习方法一:遇到有用的书,反复读,然后结合自身实际,列践行清单,不要再写读书笔记思考这本书与我有什么关系,我在哪些地方能用到,之后我该怎么用方法二:读完书没映像怎么办?训练你的大脑,方法:每读完一遍书,立马合上书,做一场分享,几分钟都行对自己的学习要求太低,要逼自己方法三:学习深度不够怎么办?找到细分领域的榜样,把他们的文章、书籍、产品都体验一遍,成为他们的超级用户,向

- centos7出现 bash: ip: command not found

微信圈

centos

centos7出现bash:ip:commandnotfoundyum-yinstallinitscripts

- 企业级区块链平台Hyperchain核心原理剖析

boyedu

区块链区块链企业级区块链平台Hyperchain

Hyperchain作为国产自主可控的企业级联盟区块链平台,其核心原理围绕高性能共识、隐私保护、智能合约引擎及可扩展架构展开,通过多模块协同实现企业级区块链网络的高效部署与安全运行。以下从核心架构、关键技术、性能优化、安全机制、应用场景五个维度展开剖析:一、核心架构:分层解耦与模块化设计Hyperchain采用分层架构,将区块链功能解耦为独立模块,支持灵活组合与扩展:P2P网络层由验证节点(VP)

- CentOS容器没有ip addr命令

BLZxiaopang

centostcp/iplinuxdocker

centos容器没有ip命令[root@Centos/]#ipadd-bash:ip:commandnotfound[root@Centos/]#yum-yinstallinitscripts

- 2025年SDK游戏盾终极解析:重新定义手游安全的“隐形护甲”

上海云盾商务经理杨杨

游戏安全

副标题:从客户端加密到AI反外挂,拆解全链路防护如何重塑游戏攻防天平引言:当传统高防在手游战场“失效”2025年全球手游市场规模突破$2000亿,黑客单次攻击成本却降至$30——某SLG游戏因协议层CC攻击单日流失37%玩家,某开放世界游戏遭低频DDoS瘫痪6小时损失千万。传统高防IP的致命短板暴露无遗:无法识别伪造客户端流量、难防协议篡改、误杀率超15%。而集成于游戏终端的SDK游戏盾,正以“源

- LVS+Keepalived实现高可用和负载均衡

2401_84412895

程序员lvs负载均衡运维

2、开启网卡子接口配置VIP[root@a~]#cd/etc/sysconfig/network-scripts/[root@anetwork-scripts]#cp-aifcfg-ens32ifcfg-ens32:0[root@anetwork-scripts]#catifcfg-ens32:0BOOTPROTO=staticDEVICE=ens32:0ONBOOT=yesIPADDR=10.1

- 【花了N长时间读《过犹不及》,不断练习,可以越通透】

君君Love

我已经记不清花了多长时间去读《过犹不及》,读书笔记都写了42页,这算是读得特别精细的了。是一本难得的好书,虽然书中很多内容和圣经吻合,我不是基督徒,却觉得这样的文字值得细细品味,和我们的生活息息相关。我是个界线建立不牢固的人,常常愧疚,常常害怕他人的愤怒,常常不懂拒绝,还有很多时候表达不了自己真实的感受,心里在说不嘴里却在说好……这本书给我很多的启示,让我学会了怎样去建立属于自己的清晰的界限。建立

- 二十四节气组诗 谷雨

离陌_6639

图片来源网络,若侵犯了你的权益,请联系我删除6.谷雨文/离陌背上行囊背上如行囊的我从此任行程马不停蹄今天家乡的田野春雨快马加鞭播下希望的种子观音不语目送着我和夏天一道在观音山出关图片来源网络,若侵犯了你的权益,请联系我删除你好啊,我是离陌,已然在懵懂中走过了16年的岁月,为了珍惜当下的每一秒,所以立志做一名终身学习者。文学对于我来说是一种信仰,诗歌是我的生命。人生之道,四通八达,即入文学,自当持之

- 基于redis的Zset实现作者的轻量级排名

周童學

Javaredis数据库缓存

基于redis的Zset实现轻量级作者排名系统在今天的技术架构中,Redis是一种广泛使用的内存数据存储系统,尤其在需要高效检索和排序的场景中表现优异。在本篇博客中,我们将深入探讨如何使用Redis的有序集合(ZSet)构建一个高效的笔记排行榜系统,并提供相关代码示例和详细的解析。1.功能背景与需求假设我们有一个笔记分享平台,用户可以发布各种笔记,系统需要根据用户发布的笔记数量来生成一个实时更新的

- 【项目实战】 容错机制与故障恢复:保障系统连续性的核心体系

本本本添哥

004-研效与DevOps运维工具链002-进阶开发能力分布式

在分布式系统中,硬件故障、网络波动、软件异常等问题难以避免。容错机制与故障恢复的核心目标是:通过主动检测故障、自动隔离风险、快速转移负载、重建数据一致性,最大限度减少故障对业务的影响,保障系统“持续可用”与“数据不丢失”。以下从核心机制、实现方式、典型案例等维度展开说明。一、故障检测:及时发现异常节点故障检测是容错的第一步,需通过多维度手段实时感知系统组件状态,确保故障被快速识别。1.健康检查与心

- 5G-RAN与语义通信RAN

一去不复返的通信er

智简网络&语义通信5G人工智能语义通信

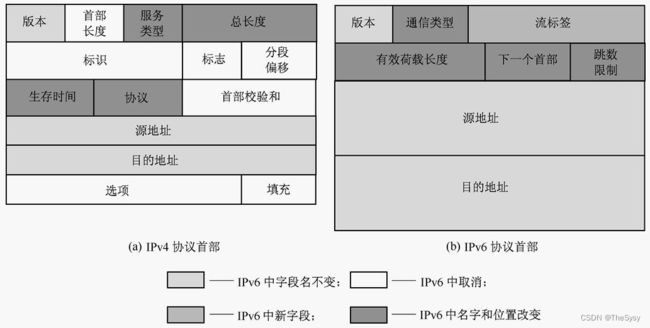

1️⃣RAN协议栈与TCP/IP五层协议栈的对应关系a.物理层(TCP/IP)↔PHY(RAN)对应关系:5GNRRAN的物理层直接对应TCP/IP的物理层。功能对比:TCP/IP物理层:负责比特流的物理传输,如通过电缆、光纤或无线介质传输信号。RAN物理层:处理无线信号的调制、编码、信道估计和传输(如OFDM、LDPC编码)。在5GNR中,物理层负责将数据映射到无线信道(如PDSCH、PUSCH

- 常规笔记本和加固笔记本的区别

luchengtech

电脑三防笔记本加固计算机加固笔记本

在现代科技产品中,笔记本电脑因其便携性和功能性被广泛应用。根据使用场景和需求的不同,笔记本可分为常规笔记本和加固笔记本,二者在多个方面存在显著区别。适用场景是区分二者的重要标志。常规笔记本主要面向普通消费者和办公人群,适用于家庭娱乐、日常办公、学生学习等相对稳定的室内环境。比如,人们在家用它追剧、处理文档,学生在教室用它完成作业。而加固笔记本则专为特殊行业设计,像军事、野外勘探、工业制造、交通运输

- 北斗短报文兜底、5G-A增强:AORO P1100三防平板构建应急通信网络

公网中断的灾区现场,泥石流阻断了最后一条光缆。一支救援队却在废墟间有序穿行,队长手中的三防平板正闪烁着北斗卫星信号,定位坐标与伤亡信息化作一行行短报文,穿透通信孤岛直达指挥中心。这是AOROP1100三防平板搭载的北斗短报文功能在应急救援中的真实场景,更代表了工业移动终端在极端环境下的能力跃迁。AOROP1100三防平板作为遨游通讯2025年推出的旗舰三防设备,AOROP1100三防平板的技术基底

- 7月29日星期二今日早报简报微语报早读

微语早读

生活

7月29日星期二,农历闰六月初五,早报#微语早读。1、国家育儿补贴方案公布!3周岁前每娃每年3600元;2、火狐浏览器官宣关闭北京公司,将终止中国账户服务;3、税务总局:2021年以来查处网络主播偷逃税案件360余起,查补税款30多亿元;4、江苏省体育局:职业俱乐部获男足中超冠军奖补3000万元;5、深圳出现首宗基孔肯雅热病例;6、税务总局:从今年个税汇算看,超1亿纳税人依法申请退税1300多亿,

- 02-Breakout靶机攻略

ZLlllllll0

02-Breakout靶机

第一步搭建靶机下载地址:https://download.vulnhub.com/empire/02-Breakout.zip下载好了之后直接用VM打开然后右击虚拟机,把网络连接改成nat模式第二步,信息收集然后开启虚拟机,左上角编辑,虚拟网络编辑器里面看一下靶机是哪个网段。打开kali用nmap扫一下的这个网段的存活主机,也就是扫除这个靶机的具体ip地址nmap192.168.109.1/24扫

- 何为社群?

ohh_1636

一般社会学家与地理学家所指的社群(community),广义而言是指在某些边界线、地区或领域内发生作用的一切社会关系。它可以指实际的地理区域或是在某区域内发生的社会关系,或指存在于较抽象的、思想上的关系,除此之外。Worsley(1987)曾提出社群的广泛涵义:可被解释为地区性的社区;用来表示一个有相互关系的网络;社群可以是一种特殊的社会关系,包含社群精神(communityspirit)或社群情

- 第八课: 写作出版你最关心的出书流程和市场分析(无戒学堂复盘)

人在陌上

今天是周六,恰是圣诞节。推掉了两个需要凑腿的牌局,在一个手机,一个笔记本,一台电脑,一杯热茶的陪伴下,一个人静静地回听无戒学堂的最后一堂课。感谢这一个月,让自己的习惯开始改变,至少,可以静坐一个下午而不觉得乏味枯燥难受了,要为自己点个赞。我深知,这最后一堂课的内容,以我的资质和毅力,可能永远都用不上。但很明显,无戒学堂是用了心的,毕竟,有很多优秀学员,已经具备了写作能力,马上就要用到这堂课的内容。

- 严重的DDoS 攻击澳大利亚主要宽带提供商

Fancy1816575412

本周早些时候,澳大利亚最大的固定无线宽带运营商CirrusCommunications遭受了一次重大的DDoS攻击,导致其一半以上的网络瘫痪。该公司在其网站上声称:“强大的架构、数百个传输站点以及光纤和微波回程的使用使其能够以非常高的正常运行时间提供高速”。CirrusCommunications表示,它覆盖了澳大利亚十大人口中心以及几个主要的区域中心,主要为企业和政府客户提供服务。然而,据The

- python笔记14介绍几个魔法方法

抢公主的大魔王

pythonpython

python笔记14介绍几个魔法方法先声明一下各位大佬,这是我的笔记。如有错误,恳请指正。另外,感谢您的观看,谢谢啦!(1).__doc__输出对应的函数,类的说明文档print(print.__doc__)print(value,...,sep='',end='\n',file=sys.stdout,flush=False)Printsthevaluestoastream,ortosys.std

- DPDK 技术详解:榨干网络性能的“瑞士军刀”

你是否曾感觉,即使拥有顶级的服务器和万兆网卡,你的网络应用也总是“喂不饱”硬件,性能总差那么一口气?传统的网络处理方式,就像在高速公路上设置了太多的收费站和检查点,限制了数据包的“奔跑”速度。今天,我们要深入探讨一个能够打破这些瓶颈,让你的网络应用快到飞起的“黑科技”——DPDK(DataPlaneDevelopmentKit,数据平面开发套件)。这不仅仅是一个工具包,更是一种全新的网络处理哲学。

- 老公的女朋友把我打成小三后,我杀疯了周昊净许青青小说完结推荐_最热门小说 老公的女朋友把我打成小三后,我杀疯了周昊净许青青

小富江呀

《老公的女朋友把我打成小三后,我杀疯了》主角:周昊净许青青简介:只因跟老公说了几句情话,就被老公的‘女朋友’当成小三。她带着一群自诩为“惩治小三联盟”的网络判官冲进了我家。“怎么,有脸当小三,没脸承认?”“从你当小三的那一刻起,就该想到会有被人收拾的一天!”“我们网络判官专治道德败坏的贱人!”这群人一边疯狂大骂,一边愤怒打砸。看着狼藉不堪的家,我面色平静地给公司法务部发去消息。“按照婚前协议,拟一

- Pktgen-DPDK:开源网络测试工具的深度解析与应用

艾古力斯

本文还有配套的精品资源,点击获取简介:Pktgen-DPDK是基于DPDK的高性能流量生成工具,适用于网络性能测试、硬件验证及协议栈开发。它支持多种网络协议,能够模拟高吞吐量的数据包发送。本项目通过利用DPDK的高速数据包处理能力,允许用户自定义数据包内容,并实现高效的数据包管理与传输。文章将指导如何安装DPDK、编译Pktgen、配置工具以及使用方法,最终帮助开发者和网络管理员深入理解并优化网络

- 《感官品牌》读书笔记 1

西红柿阿达

原文:最近我在东京街头闲逛时,与一位女士擦肩而过,我发现她的香水味似曾相识。“哗”的一下,记亿和情感立刻像潮水般涌了出来。这个香水味把我带回了15年前上高中的时候,我的一位亲密好友也是用这款香水。一瞬间,我呆站在那里,东京的街景逐渐淡出,取而代之的是我年少时的丹麦以及喜悦、悲伤、恐惧、困惑的记忆。我被这熟悉的香水味征服了。感想:感官是有记忆的,你所听到,看到,闻到过的有代表性的事件都会在大脑中深深

- 环境搭建 | Python + Anaconda / Miniconda + PyCharm 的安装、配置与使用

本文将分别介绍Python、Anaconda/Miniconda、PyCharm的安装、配置与使用,详细介绍Python环境搭建的全过程,涵盖Python、Pip、PythonLauncher、Anaconda、Miniconda、Pycharm等内容,以官方文档为参照,使用经验为补充,内容全面而详实。由于图片太多,就先贴一个无图简化版吧,详情请查看Python+Anaconda/Minicond

- 我不想再当知识的搬运工

楚煜楚尧

因为学校课题研究的需要,这个暑假我依然需要完成一本书的阅读笔记。我选的是管建刚老师的《习课堂十讲》。这本书,之前我读过,所以重读的时候,感到很亲切,摘抄起来更是非常得心应手。20页,40面,抄了十天,终于在今天大功告成了。这对之前什么事都要一拖再拖的我来说,是破天荒的改变。我发现至从认识小尘老师以后,我的确发生了很大的改变。遇到必须做却总是犹豫不去做的事,我学会了按照小尘老师说的那样,在心里默默数

- 链商拉不到人能赚钱么,谈谈我的看法

糖葫芦不甜

链商作为一种新兴的商业形态,往往依赖于用户网络的扩展和交易量的增加来实现价值增长,但这并不意味着没有直接拉新就无法盈利。以下是我对这一问题的几点看法:招合作伙伴↓微信在文章底部。首先,链商能否赚钱,关键在于其是否能提供独特且有价值的产品或服务。如果链商平台能够构建出高效、透明、安全的价值交换体系,解决行业痛点,提升用户体验,那么即使没有大规模的拉新活动,也能通过现有用户的口碑传播和持续使用来产生稳

- Selenium基础教程

lemontree1945

seleniumpython测试工具

1.Selenium环境安装1.1浏览器安装Chrome和ChromeDriver下载地址:https://googlechromelabs.github.io/chrome-for-testing/注意:驱动版本号要和浏览器版本号一致;安装后关闭浏览器自动更新:services.msc:打开系统服务找到和google相关的服务,全部修改为禁用1.2安装第三方库seleniumpipinstall

- 机器学习必备数学与编程指南:从入门到精通

a小胡哦

机器学习基础机器学习人工智能

一、机器学习核心数学基础1.线性代数(神经网络的基础)必须掌握:矩阵运算(乘法、转置、逆)向量空间与线性变换特征值分解与奇异值分解(SVD)为什么重要:神经网络本质就是矩阵运算学习技巧:用NumPy实际操作矩阵运算2.概率与统计(模型评估的关键)核心概念:条件概率与贝叶斯定理概率分布(正态、泊松、伯努利)假设检验与p值应用场景:朴素贝叶斯、A/B测试3.微积分(优化算法的基础)重点掌握:导数与偏导

- 20210517坚持分享53天读书摘抄笔记 非暴力沟通——爱自己

f79a6556cb19

让生命之花绽放在赫布·加德纳(HerbGardner)编写的《一千个小丑》一剧中,主人公拒绝将他12岁的外甥交给儿童福利院。他郑重地说道:“我希望他准确无误地知道他是多么特殊的生命,要不,他在成长的过程中将会忽视这一点。我希望他保持清醒,并看到各种奇妙的可能。我希望他知道,一旦有机会,排除万难给世界一点触动是值得的。我还希望他知道为什么他是一个人,而不是一张椅子。”然而,一旦负面的自我评价使我们看

- Algorithm

香水浓

javaAlgorithm

冒泡排序

public static void sort(Integer[] param) {

for (int i = param.length - 1; i > 0; i--) {

for (int j = 0; j < i; j++) {

int current = param[j];

int next = param[j + 1];

- mongoDB 复杂查询表达式

开窍的石头

mongodb

1:count

Pg: db.user.find().count();

统计多少条数据

2:不等于$ne

Pg: db.user.find({_id:{$ne:3}},{name:1,sex:1,_id:0});

查询id不等于3的数据。

3:大于$gt $gte(大于等于)

&n

- Jboss Java heap space异常解决方法, jboss OutOfMemoryError : PermGen space

0624chenhong

jvmjboss

转自

http://blog.csdn.net/zou274/article/details/5552630

解决办法:

window->preferences->java->installed jres->edit jre

把default vm arguments 的参数设为-Xms64m -Xmx512m

----------------

- 文件上传 下载 解析 相对路径

不懂事的小屁孩

文件上传

有点坑吧,弄这么一个简单的东西弄了一天多,身边还有大神指导着,网上各种百度着。

下面总结一下遇到的问题:

文件上传,在页面上传的时候,不要想着去操作绝对路径,浏览器会对客户端的信息进行保护,避免用户信息收到攻击。

在上传图片,或者文件时,使用form表单来操作。

前台通过form表单传输一个流到后台,而不是ajax传递参数到后台,代码如下:

<form action=&

- 怎么实现qq空间批量点赞

换个号韩国红果果

qq

纯粹为了好玩!!

逻辑很简单

1 打开浏览器console;输入以下代码。

先上添加赞的代码

var tools={};

//添加所有赞

function init(){

document.body.scrollTop=10000;

setTimeout(function(){document.body.scrollTop=0;},2000);//加

- 判断是否为中文

灵静志远

中文

方法一:

public class Zhidao {

public static void main(String args[]) {

String s = "sdf灭礌 kjl d{';\fdsjlk是";

int n=0;

for(int i=0; i<s.length(); i++) {

n = (int)s.charAt(i);

if((

- 一个电话面试后总结

a-john

面试

今天,接了一个电话面试,对于还是初学者的我来说,紧张了半天。

面试的问题分了层次,对于一类问题,由简到难。自己觉得回答不好的地方作了一下总结:

在谈到集合类的时候,举几个常用的集合类,想都没想,直接说了list,map。

然后对list和map分别举几个类型:

list方面:ArrayList,LinkedList。在谈到他们的区别时,愣住了

- MSSQL中Escape转义的使用

aijuans

MSSQL

IF OBJECT_ID('tempdb..#ABC') is not null

drop table tempdb..#ABC

create table #ABC

(

PATHNAME NVARCHAR(50)

)

insert into #ABC

SELECT N'/ABCDEFGHI'

UNION ALL SELECT N'/ABCDGAFGASASSDFA'

UNION ALL

- 一个简单的存储过程

asialee

mysql存储过程构造数据批量插入

今天要批量的生成一批测试数据,其中中间有部分数据是变化的,本来想写个程序来生成的,后来想到存储过程就可以搞定,所以随手写了一个,记录在此:

DELIMITER $$

DROP PROCEDURE IF EXISTS inse

- annot convert from HomeFragment_1 to Fragment

百合不是茶

android导包错误

创建了几个类继承Fragment, 需要将创建的类存储在ArrayList<Fragment>中; 出现不能将new 出来的对象放到队列中,原因很简单;

创建类时引入包是:import android.app.Fragment;

创建队列和对象时使用的包是:import android.support.v4.ap

- Weblogic10两种修改端口的方法

bijian1013

weblogic端口号配置管理config.xml

一.进入控制台进行修改 1.进入控制台: http://127.0.0.1:7001/console 2.展开左边树菜单 域结构->环境->服务器-->点击AdminServer(管理) &

- mysql 操作指令

征客丶

mysql

一、连接mysql

进入 mysql 的安装目录;

$ bin/mysql -p [host IP 如果是登录本地的mysql 可以不写 -p 直接 -u] -u [userName] -p

输入密码,回车,接连;

二、权限操作[如果你很了解mysql数据库后,你可以直接去修改系统表,然后用 mysql> flush privileges; 指令让权限生效]

1、赋权

mys

- 【Hive一】Hive入门

bit1129

hive

Hive安装与配置

Hive的运行需要依赖于Hadoop,因此需要首先安装Hadoop2.5.2,并且Hive的启动前需要首先启动Hadoop。

Hive安装和配置的步骤

1. 从如下地址下载Hive0.14.0

http://mirror.bit.edu.cn/apache/hive/

2.解压hive,在系统变

- ajax 三种提交请求的方法

BlueSkator

Ajaxjqery

1、ajax 提交请求

$.ajax({

type:"post",

url : "${ctx}/front/Hotel/getAllHotelByAjax.do",

dataType : "json",

success : function(result) {

try {

for(v

- mongodb开发环境下的搭建入门

braveCS

运维

linux下安装mongodb

1)官网下载mongodb-linux-x86_64-rhel62-3.0.4.gz

2)linux 解压

gzip -d mongodb-linux-x86_64-rhel62-3.0.4.gz;

mv mongodb-linux-x86_64-rhel62-3.0.4 mongodb-linux-x86_64-rhel62-

- 编程之美-最短摘要的生成

bylijinnan

java数据结构算法编程之美

import java.util.HashMap;

import java.util.Map;

import java.util.Map.Entry;

public class ShortestAbstract {

/**

* 编程之美 最短摘要的生成

* 扫描过程始终保持一个[pBegin,pEnd]的range,初始化确保[pBegin,pEnd]的ran

- json数据解析及typeof

chengxuyuancsdn

jstypeofjson解析

// json格式

var people='{"authors": [{"firstName": "AAA","lastName": "BBB"},'

+' {"firstName": "CCC&

- 流程系统设计的层次和目标

comsci

设计模式数据结构sql框架脚本

流程系统设计的层次和目标

- RMAN List和report 命令

daizj

oraclelistreportrman

LIST 命令

使用RMAN LIST 命令显示有关资料档案库中记录的备份集、代理副本和映像副本的

信息。使用此命令可列出:

• RMAN 资料档案库中状态不是AVAILABLE 的备份和副本

• 可用的且可以用于还原操作的数据文件备份和副本

• 备份集和副本,其中包含指定数据文件列表或指定表空间的备份

• 包含指定名称或范围的所有归档日志备份的备份集和副本

• 由标记、完成时间、可

- 二叉树:红黑树

dieslrae

二叉树

红黑树是一种自平衡的二叉树,它的查找,插入,删除操作时间复杂度皆为O(logN),不会出现普通二叉搜索树在最差情况时时间复杂度会变为O(N)的问题.

红黑树必须遵循红黑规则,规则如下

1、每个节点不是红就是黑。 2、根总是黑的 &

- C语言homework3,7个小题目的代码

dcj3sjt126com

c

1、打印100以内的所有奇数。

# include <stdio.h>

int main(void)

{

int i;

for (i=1; i<=100; i++)

{

if (i%2 != 0)

printf("%d ", i);

}

return 0;

}

2、从键盘上输入10个整数,

- 自定义按钮, 图片在上, 文字在下, 居中显示

dcj3sjt126com

自定义

#import <UIKit/UIKit.h>

@interface MyButton : UIButton

-(void)setFrame:(CGRect)frame ImageName:(NSString*)imageName Target:(id)target Action:(SEL)action Title:(NSString*)title Font:(CGFloa

- MySQL查询语句练习题,测试足够用了

flyvszhb

sqlmysql

http://blog.sina.com.cn/s/blog_767d65530101861c.html

1.创建student和score表

CREATE TABLE student (

id INT(10) NOT NULL UNIQUE PRIMARY KEY ,

name VARCHAR

- 转:MyBatis Generator 详解

happyqing

mybatis

MyBatis Generator 详解

http://blog.csdn.net/isea533/article/details/42102297

MyBatis Generator详解

http://git.oschina.net/free/Mybatis_Utils/blob/master/MybatisGeneator/MybatisGeneator.

- 让程序员少走弯路的14个忠告

jingjing0907

工作计划学习

无论是谁,在刚进入某个领域之时,有再大的雄心壮志也敌不过眼前的迷茫:不知道应该怎么做,不知道应该做什么。下面是一名软件开发人员所学到的经验,希望能对大家有所帮助

1.不要害怕在工作中学习。

只要有电脑,就可以通过电子阅读器阅读报纸和大多数书籍。如果你只是做好自己的本职工作以及分配的任务,那是学不到很多东西的。如果你盲目地要求更多的工作,也是不可能提升自己的。放

- nginx和NetScaler区别

流浪鱼

nginx

NetScaler是一个完整的包含操作系统和应用交付功能的产品,Nginx并不包含操作系统,在处理连接方面,需要依赖于操作系统,所以在并发连接数方面和防DoS攻击方面,Nginx不具备优势。

2.易用性方面差别也比较大。Nginx对管理员的水平要求比较高,参数比较多,不确定性给运营带来隐患。在NetScaler常见的配置如健康检查,HA等,在Nginx上的配置的实现相对复杂。

3.策略灵活度方

- 第11章 动画效果(下)

onestopweb

动画

index.html

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/

- FAQ - SAP BW BO roadmap

blueoxygen

BOBW

http://www.sdn.sap.com/irj/boc/business-objects-for-sap-faq

Besides, I care that how to integrate tightly.

By the way, for BW consultants, please just focus on Query Designer which i

- 关于java堆内存溢出的几种情况

tomcat_oracle

javajvmjdkthread

【情况一】:

java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space:这种是java堆内存不够,一个原因是真不够,另一个原因是程序中有死循环; 如果是java堆内存不够的话,可以通过调整JVM下面的配置来解决: <jvm-arg>-Xms3062m</jvm-arg> <jvm-arg>-Xmx

- Manifest.permission_group权限组

阿尔萨斯

Permission

结构

继承关系

public static final class Manifest.permission_group extends Object

java.lang.Object

android. Manifest.permission_group 常量

ACCOUNTS 直接通过统计管理器访问管理的统计

COST_MONEY可以用来让用户花钱但不需要通过与他们直接牵涉的权限

D