【C/C++ & 汇编语言 & Verilog】越界截断——数据越界问题的多角度分析

0 前言

0.1 讨论层级和范围

- 讨论层级

- 计算机底层:硬件层次与汇编指令层次

- 信息与二进制位

- 讨论范围

- 信息的存储与运算在汇编语言与Verilog HDL中的联系与区别

- 事实上,数据越界截断问题,在计算机体系的任何层次,都可能发生,并且他们遵循的法则基本是一致的

0.2 其他说明

- 信息与数据,本质上来讲没有区别,信息就是数据,数据就是信息。为方便起见,在本文中,全部都称数据。

- 数据越界问题的分析,在实际应用中有以下用途

- 在一开始设计的时候避免越界问题的发生

- 在发生错误的时候有能力分析出其原因

1 一个概念

越界丢失法则:超过存储能力的数据,会被截断,从而导致丢失,也可以称为越界截断。

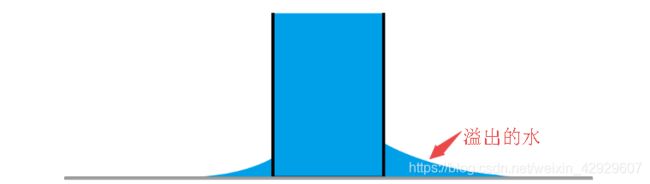

这就好比,一个水桶一旦装满水,再灌水会溢出来,溢出的水就是丢失了

1.1 越界截断

我们知道,数据在计算机中是以二进制信息存储的,即一串一串的二进制数

| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| … |

对于上图所示的,是两个8位的二进制位串。

下面将通过演示说明,什么是越界截断,对于8个二进制位来说,所能表示的最大数据就是8位全部是1:

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|---|

如果再给这个数值加1,那么就会数值就变成:

| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|---|

这是9位二进制数,但实际上计算机只能存储8位,因此超过其所能承受的范围,最高位的1将会被截断,从而造成数据丢失:

| 被截断 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|---|

也就变成了:

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|---|

这就是数据的越界截断。

有些读者可能会误以为越界丢失就是归零,因此我再举一个例子,以消除误解。

对于8个二进制位来说,如果给他施加了达到10个二进制位的数字:

| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

|---|

那么它的最高两位将会丢失

| 被截断 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

|---|

也就变成了:

| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

|---|

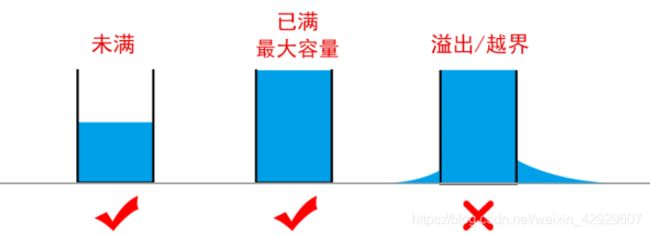

1.2 越界截断建模——水溢出模型

数据的越界丢失,就好比水桶满了,多出的水会溢出,但是水桶的水并不会消失,只是多出来的水丢失了。

1.3 补充概念——溢出

当数据发生越界,超出了容器容纳范围时,我们称发生了溢出

2 两个方向

对于越界截断现象,有两个考虑的方向。

2.1 数据的存储——水桶储水模型

2.2 数据的运算——水处理模型

信息的运算是指,对传输过来的数据,进行运算(加、减、乘、除……),也就是数据的处理过程

就好比污水经过处理厂变成了净水

亦或者是一桶水倒入另外一桶水中,这样的模型都是合理的,能够帮助你理解这一过程

3 三个过程

对于越界截断现象,一般会发生在三个过程中。

3.1 初始量:设初值

包含数据类型、标识符的设定,以及赋初值的过程

3.1.1 Verilog

在Verilog语言中,初始化的方式如下

reg a = 1'b1;

reg b = 123;

reg c;

c = 1'b0;

- 对于a和c来说,一个二进制位存储一个二进制数,这是标准的

- 对于b来说,显然数据越界了,Verilog会执行越界丢失操作,留下没越界的数字

- 123用二进制表示是:0111_1011

- 因此留下最后一位1,其余高位全部丢失

3.1.2 汇编语言

以8086CPU中16位寄存器AX为例,说明数据的初始化问题

mov AX,11H // ①

mov AX,1000001H // ②

- 对于①,将它显然正确

- 对于②,明显越界,这是错误的指令,注意,是错误,可能不会被容错直接报错

3.1.3 C/C++等高级语言

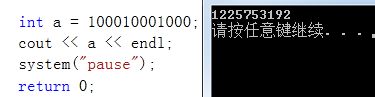

int a = 1000100010000;

int b = 100;

问题:为什么会显示右侧这一串数字?C++是怎么运行出来的?

在回答这个问题之前,先来学习一下延展知识。

3.1.3.1 延展阅读1:VS C++ 的内存查看方法

【VS C++ 2010】查看内存的方法详解

学习完之后,再继续往下进行

以下面的代码为示例:

int main()

{

int a = 100;

int b = 100010001000;

cout << "a = " << a << " " << &a << endl;

cout << "b = " << b << " " << &b << endl;

system("pause");

return 0;

}

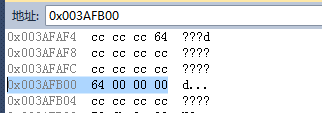

以下,我们都需要使用刚刚学到的知识,查看内存的情况

(1)对于正数

①不越界的正数

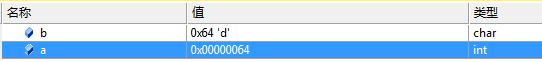

对于int a = 100;,显然是不越界的,其内存情况为

这一点没什么好说的

- a的类型为int

- 数值为100(十进制),被解释为数字100

- 存储为二进制位串

- 显示为0x64(十六进制的64)

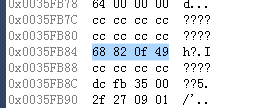

②越界的正数

对于十进制数据 1000_1000_1000,其十六进制为:17 49 0F 82 68

| 17 | 49 | 0F | 82 | 68 |

|---|

由越界截断可得,被保留下来的为:49 0F 82 68

| 被截断 | 49 | 0F | 82 | 68 |

|---|

我们查看内存来验证一下

内存上的存储的确是这样,将其换算为十进制,就是我们的输出结果了

![]()

(2)对于负数的越界

3.1.3.2 延展阅读2:补码的使用

补码转换人工求法【非常没必要,计算机要做的事情为什么要人来做?不过做考试题还是有必要的……】:

- 求负数绝对值的原码后减一【这个减一就很蠢,补码的使用就是为了避免减法,你居然用减法来避免减法……,但是做考试题确实比用反码的方法更快】

- 对上述结果全部取反

对于负数,计算机以补码形式来存储的本质

对于负数:

- 计算机先将其转换为补码形式

- 再进行存储,如果越界,则会发送越界截断

①不越界的负数

直接以补码形式存储

②越界的负数

先存储为补码,然后越界截断,然后再存储起来

3.1.4 小结

我通过三种语言的描述,来为你传到这样的信号:

- 不同语言对于越界问题的处理方式是不同的,这是显而易见的,他们所处的计算机系统层次不一样,抽象程度也不一样

- 毫无疑问,在赋初值的时候就造成越界,这是设计的失败,这是不可容忍的错误

总之,不要越界(后面的小节会讲解它也是双刃剑,可以**“变废为宝”**)

3.1.4.1 延展阅读3:在边界内做事情

待完善部分,敬请期待

3.1.4.2 优化模型——水桶的水不能溢出

对于水桶储水模型,请回看2.1节的内容,这里通过几张图来展示几种可能的情况

3.1.4.3 一句话总结:做事不能越界

3.2 过程量:做运算

对于运算之后造成的越界问题,参考3.1.3节中的问题部分的解答即可

3.2.1 数学运算(加减乘除……)

不管是高级语言,还是汇编语言,在进行数学运算的时候都可能产生越界的问题——两个数字都没有越界,但是相加之后越界了

设计者一定要考虑并且避免这些问题的发生,否则可能会引发错误。

3.2.2 数据类型的强制转换

3.2.2.1 手动强制转换

数据的强制转换也可能引发错误,比如:在java中,将int类型的数字转换为byte类型,由高向低转换,就可能引起数据的丢失。

例如下列Java代码

int a = 300;

byte b = (byte)a;

System.out.println(b);

输出为:

![]()

原因分析:

对于原数字,被保存为0x12C(十六进制前缀为“0x”),强制转换为byte类型,则会发生越界截断,将最高位的1截断,变成了0x2C,也就是十进制的44

3.2.2.2 自动强制转换

另外,在C/C++、Java中,有一类二元运算符,比如

- +=

- -=

- *=

- /=

例如x += y,它的本质是x = x + y,由于y的数据类型并不确定,因此可能会产生错误,比如:

int x = 3;

x = x + 3.5;

这是不被允许的,x + 3.5是float类型,不能直接赋值给int类型,这时候需要进行强制转换x = (int)(x + 3.5),得到的结果是6

对于上述二元运算符来说,这个强制转换是自动进行的

int x = 20;

x += 3.5;

对于第二条语句,并不等价于x = x + 3.5而是等价于x = (int)(x + 3.5)

3.3 结束量:得结果

3.3.1 直接输出

对于得到的结果,直接输出,那么就是越界丢失之后的结果,没什么好说的。

如果直接在输出函数的参数内进行运算,那么越界与否取决于实际的环境,看情况而定,数据的结果一定要在范围内!。

3.3.2 结果被保存到其他变量中

如果运算得到的结果被保存到了其他变量中,如果将大的数据,保存到小容器中,显然会越界

4 双刃剑——越界截断的利弊分析

4.1 避开弊端

从专业词语来说,越界丢失更适合称为越界截断,越界的部分将会被计算机截断,从而造成了丢失。

毫无疑问,数据的丢失是可怕的,因此,大多数情况下,尤其是程序员,要尽可能的避免发生越界截断。

4.2 坏事变好:应用越界截断——补码的使用

从哲学的角度来说,任何事情都有两面性,如果我们利用好越界截断,也能让它发挥巨大的作用。

计算机有加法器,但是它不擅长减法,于是

- 补码+越界截断

就完成了减法转换为加法这一壮举!

例如:45 + (-22) = 23

在计算机中,以补码形式存储,用补码进行加减

45的补码:

| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

|---|

-22的补码:

| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

|---|

补码相加:

| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

|---|

发生越界截断:

| 被截断 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

|---|

得到:

| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

|---|

也就是23的补码

**但是,务必注意:**使用补码进行运算,运算结果也一定要在范围内,否则依然是错误。

5 注意事项:先确定正确的界限,才能分析越界截断

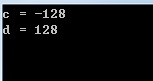

比如下面这个例子,如果你把它的界限弄错,那么你可能会得到错误的结果。

char a = 100;

char b = 28;

char c = a+b;

cout << dec << (int)c << endl;

unsigned char d = a+b;

cout << dec << (int)d << endl;

| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|---|

但是,同样是char类型,一个是有符号数,一个是无符号数,输出的结果却不一样。

这是因为

- 对于有符号数来说,它的界限的7位,因为要除去符号位

- 对于无符号数来说,它的界限是8位,不需要除去符号位

说到这里,你也就明白,数据的界限是讨论越界截断的前提。

因此设计者要综合考虑很多问题,这也是计算机科学家的基本素养。

6 综合阐述

- 任何计算机程序都是由各种数据构成的

- 各种数据又拥有不同的数据类型

因此:数据只要在对应数据类型的范围内,就不会发生错误。

最终结果就是,保证数据在数据类型的范围内运行即可,对于补码运算而言,中间过程发生越界是没有问题的,但是结果不能越界,上面一大堆分析完全可以不用看(不要打我……分析有助于你未来思考更深入的问题,光记住结论是走不远的)。

7 延展阅读汇总

待补充