内存管理——操作系统(考研操作系统)

文章目录

- 一、内存的基础概念

-

- 1. 逻辑地址到物理地址的转换

-

- 绝对装入

- 静态重定位

- 动态重定位

- 2. 链接

-

- 链接的三种方式

-

- 1. 静态链接

- 2.装入时动态链接

- 3. 运行时动态链接

- 3. 内存管理

- 二、覆盖与交换

-

- 覆盖

- 交换技术

- 三、内存管理

-

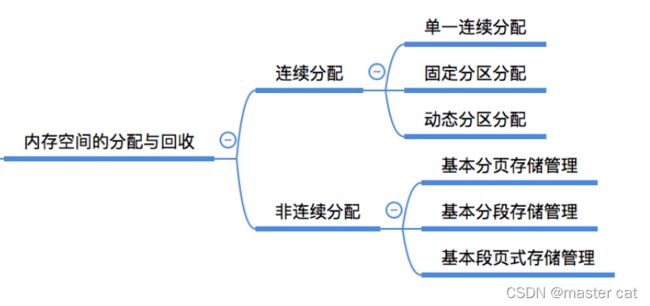

- 1. 内存空间的分配与回收

-

- ①连续分配管理方式

-

- 1. 单一连续分配

- 2. 固定分区分配

- 3. 动态分区分配

- ② 非连续分配管理方式

-

- 1. 页表的计算

- 2. 页号和页内偏移量的计算

-

- 利用二进制计算页号和页内偏移量

- ③ 基本地址变换机构

-

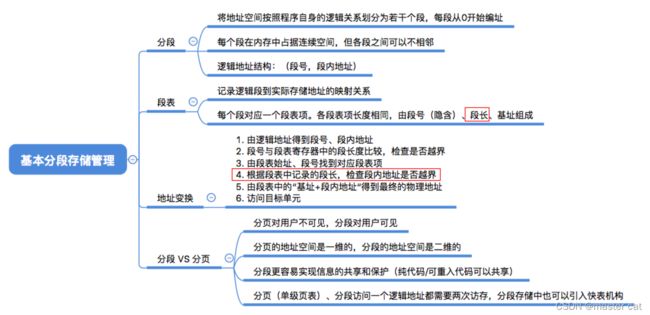

- 3.1 基本分段存储管理

-

- 分段

- 段表

- 地址变换

- 分段、分页管理的对比

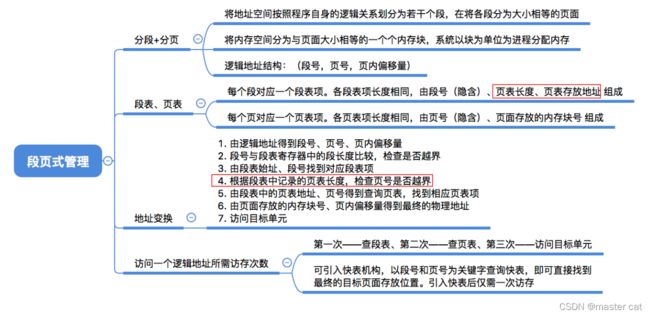

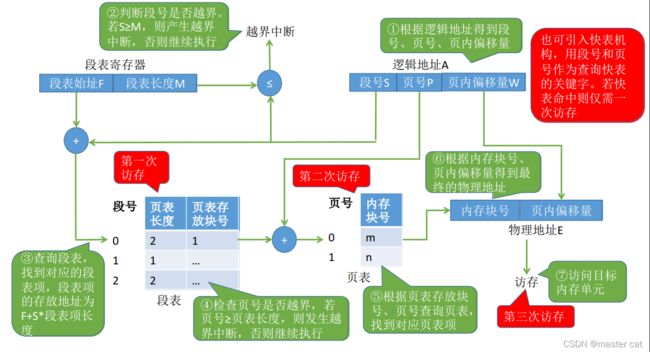

- 3.2 段页式管理

-

- 段页式管理的逻辑地址结构

- 段表、页表

- 段页式管理逻辑地址到物理地址的转换

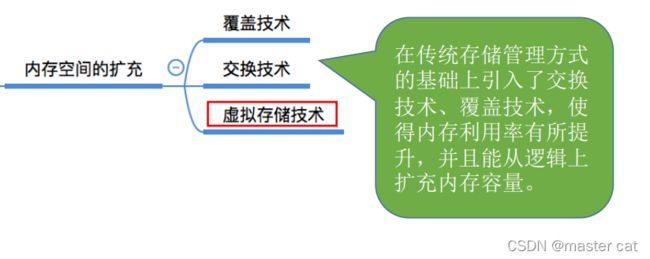

- 2. 虚拟内存

-

- 传统存储管理方式的特征、缺点

- 局部性原理

- 虚拟内存的定义和特征

- 如何实现虚拟内存技术

- 总结

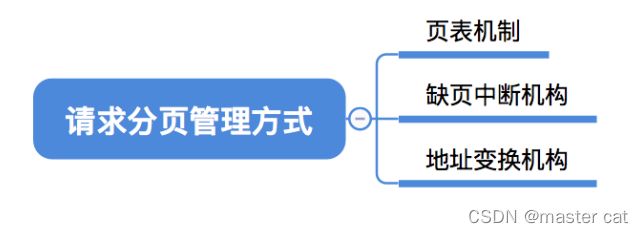

- 3. 请求分页管理方式

-

- 页表机制

- 缺页中断机构

- 地址变换机构

- 总结

- 4. 页面分配策略

-

- 驻留集

- 页面分配、置换策略

- 何时调入页面

- 从何处调入页面

- 抖动现象

- 工作集

一、内存的基础概念

内存可存放数据。程序执行前需要先放到内存中才能被CPU处理——缓和CPU与硬盘之间的速度矛盾

指令的工作原理:指令的工作基于“地址”。每个地址对应一个数据的存储单元

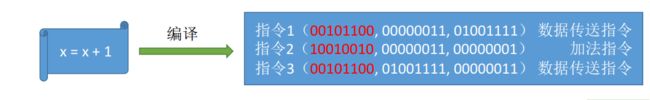

我们写的代码要翻译成CPU能识别的指令。这些指令会告诉CPU应该去内存的哪个地址读/写数据,这个数据应该做什么样的处理。指令中的地址参数直接给出了变量 x 的存放的实际地址(物理地址)。

但实际在生成机器指令的时候,并不知道该进程的数据会被放到什么位置,所以编译生成的指令中一般是使用逻辑地址(相对地址)。

程序经过编译、链接后生成的指令中指明的是逻辑地址(相对地址),即:相对于进程的起始地址而言的地址

物理地址(绝对地址):变量实际存放的地址

1. 逻辑地址到物理地址的转换

绝对装入

绝对装入:在编译时,如果知道程序将放到内存中的哪个位置,编译程序将产生绝对地址的目标代码。装入程序按照装入模块中的地址,将程序和数据装入内存。

绝对装入只适用于单道程序环境。

程序中使用的绝对地址,可在编译或汇编时给出,也可由程序员直接赋予。通常情况下都是编译或汇编时再转换为绝对地址。

静态重定位

静态重定位:又称可重定位装入。编译、链接后的装入模块的地址都是从0开始的,指令中使用的地址、数据存放的地址都是相对于起始地址而言的逻辑地址。可根据内存的当前情况,将装入模块装入到内存的适当位置。装入时对地址进行“重定位”,将逻辑地址变换为物理地址(地址变换是在装入时一次完成的)。

- 由逻辑地址到物理地址的装入是由装入程序完成的。

静态重定位的特点:在一个作业装入内存时,必须分配其要求的全部内存空间,如果没有足够的内存,就不能装入该作业。作业一旦进入内存后,在运行期间就不能再移动,也不能再申请内存空间

动态重定位

动态重定位:又称动态运行时装入。编译、链接后的装入模块的地址都是从0开始的。装入程序把装入模块装入内存后,并不会立即把逻辑地址转换为物理地址,而是把地址转换推迟到程序真正要执行时才进行。因此装入内存后所有的地址依然是逻辑地址。这种方式需要一个重定位寄存器的支持。

采用动态重定位时允许程序在内存中发生移动,并且可将程序分配到不连续的存储区中;在程序运行前只需装入它的部分代码即可投入运行,然后在程序运行期间,根据需要动态申请分配内存;便于程序段的共享,可以向用户提供一个比存储空间大得多的地址空间。

2. 链接

编译:由编译程序将用户源代码编译成若干个目标模块(编译就是把高级语言翻译为机器语言)

链接:由链接程序将编译后形成的一组目标模块,以及所需库函数链接在一起,形成一个完整的装入模块装入(装载)由装入程序将装入模块装入内存运行

链接的三种方式

1. 静态链接

静态链接:在程序运行之前,先将各目标模块及它们所需的库函数连接成一个完整的可执行文件(装入模块),之后不再拆开。

2.装入时动态链接

装入时动态链接:将各目标模块装入内存时,边装入边链接的链接方式。

3. 运行时动态链接

运行时动态链接:在程序执行中需要该目标模块时,才对它进行链接。其优点是便于修改和更新,便于实现对目标模块的共享。

3. 内存管理

二、覆盖与交换

覆盖

覆盖技术的思想:将程序分为多个段(多个模块),常用的段常驻内存,不常用的段在需要时调入内存。

内存中分为一个“固定区”和若干个“覆盖区”。

需要常驻内存的段放在**“固定区”中,调入后就不再调出(除非运行结束)

不常用的段放在“覆盖区”**,需要用到时调入内存,用不到时调出内

缺点:对用户不透明,增加了用户编程负担,必须由程序员声明覆盖结构,操作系统完成自动覆盖。

覆盖技术只用于早期的操作系统中,现在已成为历史。

交换技术

交换(对换)技术的设计思想:内存空间紧张时,系统将内存中某些进程暂时换出外存,但是进程的PCB会保留在内存当中,(进程的PCB需要常驻内存)把外存中某些已具备运行条件的进程换入内存(进程在内存与磁盘间动态调度)

- 中级调度(内存调度),就是要决定将哪个处于挂起状态的进程重新调入内存。

暂时换出外存等待的进程状态为挂起状态

挂起态又可以进一步细分为就绪挂起、阻塞挂起两种状态

- 具有交换功能的操作系统中,通常把磁盘空间分为文件区和对换区两部分。

- 文件区主要用于存放文件,主要追求存储空间的利用率,因此对文件区空间的管理采用离散分配方式

- 对换区空间只占磁盘空间的小部分,被换出的进程数据就存放在对换区。由于对换的速度直接影响到系统整体的速度,因此交换区空间的管理主要追求换入换出速度,因此通常对换区采用连续分配方式(学过文件管理章节后即可理解)。

- 总之,交换区的I/O速度比文件区的更快。

- 交换通常在许多进程运行且内存吃紧时进行,而系统负荷降低就暂停。

- 例如:在发现许多进程运行时经常发生缺页,就说明内存紧张,此时可以换出一些进程;如果缺页率明显下降,就可以暂停换出。

- 可优先换出阻塞进程;可换出优先级低的进程;为了防止优先级低的进程在被调入内存后很快又被换出,有的系统还会考虑进程在内存的驻留时间…

- 注意:PCB 会常驻内存,不会被换出外存

三、内存管理

1. 内存空间的分配与回收

①连续分配管理方式

连续分配:指为用户进程分配的必须是一个连续的内存空间。

1. 单一连续分配

在单一连续分配方式中,内存被分为系统区和用户区。

-

系统区:通常位于内存的低地址部分,用于存放操作系统相关数据;

-

用户区:用于存放用户进程相关数据。内存中只能有一道用户程序,用户程序独占整个用户区空间。

-

优点:

- 实现简单;

- 无外部碎片;

- 可以采用覆盖技术扩充内存;不一定需要采取内存保护

-

缺点:

- 只能用于单用户、单任务的操作系统中;

- 有内部碎片;存储器利用率极低。

内部碎片指连续分配的内存空间中没有被利用到的空间

2. 固定分区分配

分区大小相等:缺乏灵活性,但是很适合用于用一台计算机控制多个相同对象的场合(比如:钢铁厂有n个相同的炼钢炉,就可把内存分为n个大小相等的区域存放n个炼钢炉控制程序)

分区大小不等:增加了灵活性,可以满足不同大小的进程需求。根据常在系统中运行的作业大小情况进行划分(比如:划分多个小分区、适量中等分区、少量大分区)

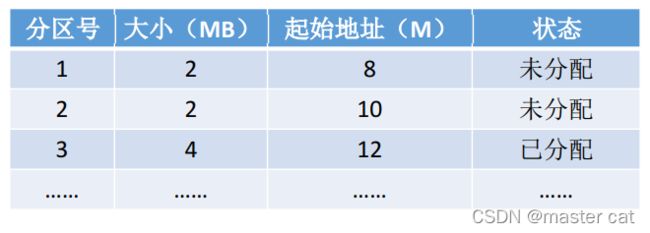

操作系统需要建立一个数据结构——分区说明表,来实现各个分区的分配与回收。每个表项对应一个分区,通常按分区大小排列。每个表项包括对应分区的大小、起始地址、状态(是否已分配)。

用数据结构的数组(或链表)即可表示这个表

当某用户程序要装入内存时,由操作系统内核程序根据用户程序大小检索该表,从中找到一个能满足大小的、未分配的分区,将之分配给该程序,然后修改状态为“已分配”。

- 优点:实现简单,无外部碎片。

- 缺点:a. 当用户程序太大时,可能所有的分区都不能满足需求,此时不得不采用覆盖技术来解决,但这又会降低性能;b. 会产生内部碎片,内存利用率低。

3. 动态分区分配

动态分区分配,这种分配方式不会预先划分内存分区,而是在进程装入内存时,根据进程的大小动态地建立分区,并使分区的大小正好适合进程的需要。因此系统分区的大小和数目是可变的。

动态分区分配没有内部碎片,但是有外部碎片。

内部碎片,分配给某进程的内存区域中,那些没有用上部分。

外部碎片,是指内存中的某些空闲分区由于太小而难以利用。

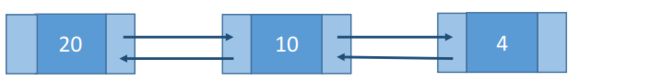

- 系统要用什么样的数据结构记录内存的使用情况?

空闲分区表:每个空闲分区对应一个表项。表项中包含分区号、分区大小、分区起始地址等信息

空闲分区链:每个分区的起始部分和末尾部分分别设置前向指针和后向指针。起始部分处还可记录分区大小等信息

- 当很多个空闲分区都能满足需求时,应该选择哪个分区进行分配?

把一个新作业装入内存时,须按照一定的动态分区分配算法,从空闲分区表(或空闲分区链)中选出一个分区分配给该作业。由于分配算法算法对系统性能有很大的影响,因此人们对它进行了广泛的研究。

- 如何进行分区的分配与回收操作?

情况一:回收区的后面有一个相邻的空闲分区,两个相邻的空闲分区合并为一个

情况二:回收区的前面有一个相邻的空闲分区,两个相邻的空闲分区合并为一个

情况三:回收区的前、后各有一个相邻的空闲分区,三个相邻的空闲分区合并为一个

情况四:回收区的前、后都没有相邻的空闲分区,新增一个表项

注:各表项的顺序不一定按照地址递增顺序排列,具体的排列方式需要依据动态分区分配算法来确定。

② 非连续分配管理方式

固定分区分配:缺乏灵活性,会产生大量的内部碎片,内存的利用率低

动态分区分配:会产生大量的外部碎片,消除外部碎片的代价较大

考虑是否可以将一个进场分散的装入到许多不相邻的分区中,便于充分利用内存(非连续分配管理方式)

基本分页存储管理的思想:把内存分为一个个相同的小区间,在按照分区大小把进城拆分成一个个小部分

将内存空间分为一个个大小相等的分区(比如:每个分区4KB)

每个分区就是一个**“页框”(页框=页帧=内存块=物理块=物理页面)。

每个页框有一个编号,即“页框号”(页框号=页帧号=内存块号=物理块号=物理页号),页框号从0开始**。

将进程的逻辑地址空间分为与页框大小相等的一个个部分,每个部分称为一个“页”或“页面” 。每个页面也有一个编号,即“页号”,页号也是从0开始。

(注:初学易混——页、页面 vs 页框、页帧、物理页页号、页面号 vs 页框号、页帧号、物理页号操作系统以页框为单位为各个进程分配内存空间。进程的每个页面分别放入一个页框中。也就是说,进程的页面与内存的页框有一一对应的关系。)

各个页面不必连续存放,可以放到不相邻的各个页框中。

注:进程的最后一个页面可能没有一个页框那么大。也就是说,分页存储有可能产生内部碎片,因此页框不能太大,否则可能产生过大的内部碎片造成浪费

1. 页表的计算

为了能知道进程的每个页面在内存中存放的位置,操作系统要为每个进程建立一张页表。(注:页表通常存在PCB(进程控制块)中)

- 一个进程对应一张页表

- 进程的每个页面对应一个页表项

- 每个页表项由“页号”和“块号”组成

- 页表记录进程页面和实际存放的内存块之间的映射关系

- 每个页表项的长度是相同的

- 每个页表项多大?占几个字节?

例题:假设某系统物理内存大小为4GB,页面大小为4KB,则每个页表项至少应该为多少字节?

内存块大小=页面大小=4KB= 212 B

4GB 的内存总共会被分为232 / 212 = 220 个内存块

内存块号的范围应该是0 ~ 220 -1

内存块号至少要用20 bit 来表示

至少要用3B来表示块号(38=24bit)

注意:页表记录的只是内存块号,而不是内存块的起始地址!J 号内存块的起始地址= J * 内存块大小

由于页号是隐含的,因此每个页表项占3B,存储整个页表至少需要3(n+1)B

进程在内存中连续存放时,操作系统是如何实现逻辑地址到物理地址的转换的?

重定位寄存器:指明了进程在内存中的起始位置

目标逻辑地址:相对于起始位置的“偏移量”

逻辑地址A 对应的物理地址= P号页面在内存中的起始地址+页内偏移量W

2. 页号和页内偏移量的计算

例题:在某计算机系统中,页面大小是50B。某进程逻辑地址空间大小为200B,则逻辑地址110 对应的页号、页内偏移量是多少?

页号= 逻辑地址/ 页面长度(取除法的整数部分)

页内偏移量= 逻辑地址% 页面长度(取除法的余数部分)

页号= 110 / 50 = 2

页内偏移量= 110 % 50 = 10

逻辑地址可以拆分为(页号,页内偏移量)

通过页号查询页表,可知页面在内存中的起始地址

页面在内存中的起始地址+页内偏移量= 实际的物理地址

利用二进制计算页号和页内偏移量

假设某计算机用32 个二进制位表示逻辑地址,页面大小为4KB = 212B = 4096B

0号页的逻辑地址范围应该是0~4095,用二进制表示应该是:

00000000000000000000000000000000 ~ 00000000000000000000111111111111

页号:加粗的00000000000000000000(20位):0号页

逻辑地址:000000000000~111111111111(12位)

1号页的逻辑地址范围应该是4096~8191,用二进制表示应该是:

00000000000000000001000000000000 ~ 00000000000000000001111111111111

例题:逻辑地址4097,用二进制表示应该是00000000000000000001000000000001

页号= 4097/4096 = 1 = 00000000000000000001

页内偏移量= 4097%4096 = 1 = 000000000001

这种方法对于计算机来说是十分方便的

地址结构包含两个部分:前一部分为页号,后一部分为页内偏移量W。在上图所示的例子中,地址长度为32 位,其中011位为“页内偏移量”,或称“页内地址”;1231 位为“页号”。

如果有K 位表示“页内偏移量”,则说明该系统中一个页面的大小是2^K 个内存单元

如果有M 位表示“页号”,则说明在该系统中,一个进程最多允许有2^M 个页面

③ 基本地址变换机构

基本地址变换机构可以借助进程的页表将逻辑地址转换为物理地址。

通常会在系统中设置一个页表寄存器(PTR),存放页表在内存中的起始地址F和页表长度M。

进程未执行时,页表的始址 和 页表长度放在进程控制块(PCB)中

当进程被调度时,操作系统内核会把它们放到页表寄存器中。

注意:页面大小是2的整数幂

设页面大小为L,逻辑地址A到物理地址E的变换过程如下

①根据逻辑地址计算出页号、页内偏移量

①根据逻辑地址计算出页号、页内偏移量

②判断页号是否越界

③查询页表,找到页号对应的页表项,确定页面存放的内存块号

④用内存块号和页内偏移量得到物理地址

⑤访问目标内存单元

设页面大小为L,逻辑地址A到物理地址E的变换过程如下:

- 计算页号 P 和页内偏移量W( 如果用十进制数手算,则 P=A/L,W=A%L;但是在计算机实际运行时,逻辑地址结构是固定不变的,因此计算机硬件可以更快地得到二进制表示的页号、页内偏移量)

- 比较页号P 和页表长度M,若 P≥M,则产生越界中断,否则继续执行。(注意:页号是从0开始的,而页表长度至少是1,因此 P=M 时也会越界)

- 页表中页号P对应的页表项地址 = 页表起始地址F + 页号P * 页表项长度,取出该页表项内容b,即为内存块号。

注意区分页表项长度、页表长度、页面大小的区别。

页表长度指的是这个页表中总共有几个页表项,即总共有几个页;

页表项长度指的是每个页表项占多大的存储空间;

页面大小指的是一个页面占多大的存储空间 - 计算 E = b * L + W,用得到的物理地址E 去访存。(如果内存块号、页面偏移量是用二进制表示的,那么把二者拼接起来就是最终的物理地址了)

动手验证:假设页面大小 L = 1KB,最终要访问的内存块号b = 2,页内偏移量W= 1023。

①尝试用 E = b * L + W 计算目标物理地址。

②尝试把内存块号、页内偏移量用二进制表示,并把它们拼接起来得到物理地址。对比①②的结果是否一致

例:若页面大小L 为 1K 字节,页号2对应的内存块号 b = 8,将逻辑地址 A=2500 转换为物理地址E。

等价描述:某系统按字节寻址,逻辑地址结构中,页内偏移量占10位,页号2对应的内存块号 b = 8,将逻辑地址 A=2500 转换为物理地址E。

页内偏移量占10位:说明一个页面的大小为 210 B = 1KB

- 计算页号、页内偏移量

页号P = A/L = 2500/1024 = 2;

页内偏移量 W = A%L = 2500%1024 = 452 - 根据题中条件可知,页号2没有越界,其存放的内存块号 b = 8

- 物理地址 E = b * L + W = 8 * 1024 + 425 = 8644

3.1 基本分段存储管理

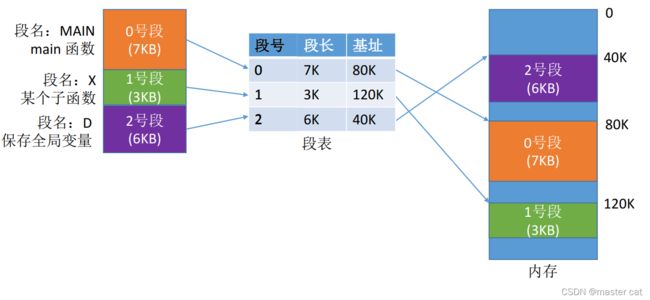

进程的地址空间:按照程序自身的逻辑关系划分为若干个段,每个段都有一个段名(在低级语言中,程序员使用段名来编程),每段从0开始编址

内存分配规则:操作系统为进程分配空间以段为单位进行分配,每个段在内存中占据连续空间,但各段之间可以不相邻。

由于是按逻辑功能模块划分,用户编程更方便,程序的可读性更高

load 1, [D] | ; //将分段D中A单元内的值读入寄存器1

store 1, [X] | ; //将寄存器1的内容存入X 分段的B单元中

分段

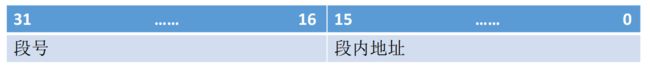

分段系统的逻辑地址结构由段号(段名)和段内地址(段内偏移量)所组成。

段号的位数决定了每个进程最多可以分几个段

段内地址位数决定了每个段的最大长度是多少

在上图中,若系统是按字节寻址的,则

段号占16位,因此在该系统中,每个进程最多有 216 = 64K 个段

段内地址占 16位,因此每个段的最大长度是 216 = 64KB。

段表

程序分多个段,各段离散地装入内存,为了保证程序能正常运行,就必须能从物理内存中找到各个逻辑段的存放位置。为此,需为每个进程建立一张段映射表,简称“段表”

- 每个段对应一个段表项,其中记录了该段在内存中的起始位置(又称“基址”)和段的长度。

- 各个段表项的长度是相同的。例如:某系统按字节寻址,采用分段存储管理,逻辑地址结构为(段号16位, 段内地址16位),因此用16位即可表示最大段长。物理内存大小为4GB(可用32位表示整个物理内存地址空间)。因此,可以让每个段表项占 16+32 = 48位,即6B。由于段表项长度相同,因此段号可以是隐含的,不占存储空间。若段表存放的起始地址为 M,则 K号段对应的段表项存放的地址为 M + K*6

地址变换

经过编译程序编译后,形成等价的机器指令:“取出段号为2,段内地址为 1024 的内存单元中的内容,放到寄存器1中”

分段、分页管理的对比

页是信息的物理单位。分页的主要目的是为了实现离散分配,提高内存利用率。分页仅仅是系统管理上的需要,完全是系统行为,对用户是不可见的。

段是信息的逻辑单位。分段的主要目的是更好地满足用户需求。一个段通常包含着一组属于一个逻辑模块的信息。分段对用户是可见的,用户编程时需要显式地给出段名。

页的大小固定且由系统决定。段的长度却不固定,决定于用户编写的程序。

分页的用户进程地址空间是一维的,程序员只需给出一个记忆符即可表示一个地址。

分段的用户进程地址空间是二维的,程序员在标识一个地址时,既要给出段名,也要给出段内地址。

分段比分页更容易实现信息的共享和保护。

不能被修改的代码称为纯代码或可重入代码(不属于临界资源),这样的代码是可以共享的。可修改的代码是不能共享的(比如,有一个代码段中有很多变量,各进程并发地同时访问可能造成数据不一致)

问一个逻辑地址需要几次访存?

- 分页(单级页表):

第一次访存——查内存中的页表,

第二次访存——访问目标内存单元。总共两次访存 - 分段:

第一次访存——查内存中的段表,

第二次访存——访问目标内存单元。总共两次访存与分页系统类似,分段系统中也可以引入快表机构,将近期访问过的段表项放到快表中,这样可以少一次访问,加快地址变换速度。

3.2 段页式管理

段页式管理方式:分段管理+分页管理

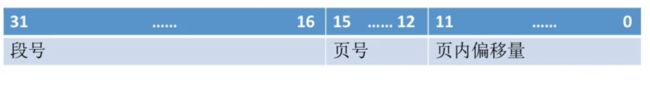

段页式管理的逻辑地址结构

分段系统的逻辑地址结构由段号和段内地址(段内偏移量)组成:

段页式系统的逻辑地址结构由段号、页号、页内地址(页内偏移量)组成:

段页式系统的逻辑地址结构由段号、页号、页内地址(页内偏移量)组成:

“分段”对用户是可见的,程序员编程时需要显式地给出段号、段内地址。而将各段“分页”对用户是不可见的。系统会根据段内地址自动划分页号和页内偏移量。

“分段”对用户是可见的,程序员编程时需要显式地给出段号、段内地址。而将各段“分页”对用户是不可见的。系统会根据段内地址自动划分页号和页内偏移量。

因此段页式管理的地址结构是二维的。

段号的位数决定了每个进程最多可以分几个段

页号位数决定了每个段最大有多少页

页内偏移量决定了页面大小、内存块大小是多少

段表、页表

每个段对应一个段表项,每个段表项由**段号、页表长度、页表存放块号(页表起始地址)**组成。每个段表项长度相等,段号是隐含的。

每个段对应一个段表项,每个段表项由**段号、页表长度、页表存放块号(页表起始地址)**组成。每个段表项长度相等,段号是隐含的。

每个页面对应一个页表项,每个页表项由页号、页面存放的内存块号组成。每个页表项长度相等,页号是隐含的。

段页式管理逻辑地址到物理地址的转换

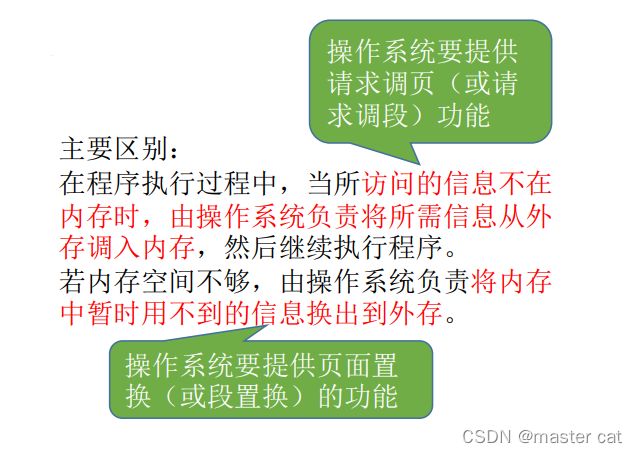

2. 虚拟内存

传统存储管理方式的特征、缺点

- 一次性:作业必须一次性全部装入内存后才能开始运行。这会造成两个问题:

①作业很大时,不能全部装入内存,导致大作业无法运行;

②当大量作业要求运行时,由于内存无法容纳所有作业,因此只有少量作业能运行,导致多道程序并发度下降。 - 驻留性:一旦作业被装入内存,就会一直驻留在内存中,直至作业运行结束。

事实上,在一个时间段内,只需要访问作业的一小部分数据即可正常运行,这就导致了内存中会驻留大量的、暂时用不到的数据,浪费了宝贵的内存资源。

局部性原理

- 时间局部性:如果执行了程序中的某条指令,那么不久后这条指令很有可能再次执行;如果某个数据被访问过,不久之后该数据很可能再次被访问。(因为程序中存在大量的循环)

- 空间局部性:一旦程序访问了某个存储单元,在不久之后,其附近的存储单元也很有可能被访问。(因为很多数据在内存中都是连续存放的,并且程序的指令也是顺序地在内存中存放的

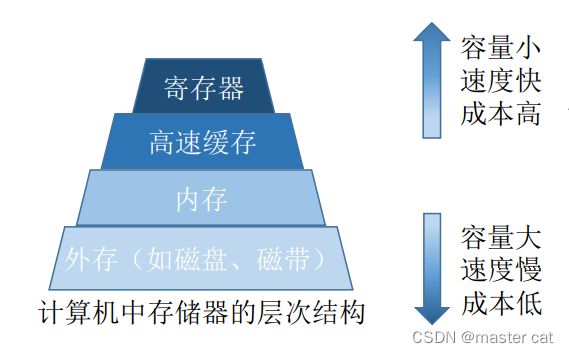

高速缓冲技术的思想:将近期会频繁访问到的数据放到更高速的存储器中,暂时用不到的数据放在更低速存储器中。

虚拟内存的定义和特征

- 虚拟内存:在操作系统的管理下,在用户看来似乎有一个比实际内存大得多的内存

- 基于局部性原理,在程序装入时,可以将程序中很快会用到的部分装入内存,暂时用不到的部分留在外存,就可以让程序开始执行。

- 在程序执行过程中,当所访问的信息不在内存时,由操作系统负责将所需信息从外存调入内存,然后继续执行程序。若内存空间不够,由操作系统负责将内存中暂时用不到的信息换出到外存。

易混知识点:

虚拟内存的最大容量是由计算机的地址结构(CPU寻址范围)确定的

虚拟内存的实际容量 = min(内存和外存容量之和,CPU寻址范围)

-

如:某计算机地址结构为32位,按字节编址,内存大小为512MB,外存大小为2GB。

虚拟内存的最大容量为 232 B = 4GB

虚拟内存的实际容量 = min (232B, 512MB+2GB) = 2GB+512MB -

虚拟内存有一下三个主要特征:

- 多次性:无需在作业运行时一次性全部装入内存,而是允许被分成多次调入内存。

- 对换性:在作业运行时无需一直常驻内存,而是允许在作业运行过程中,将作业换入、换出。

- 虚拟性:从逻辑上扩充了内存的容量,使用户看到的内存容量,远大于实际的容量。

如何实现虚拟内存技术

虚拟内存技术,允许一个作业分多次调入内存。如果采用连续分配方式,会不方便实现。因此,虚拟内存的实现需要建立在离散分配的内存管理方式基础上。

总结

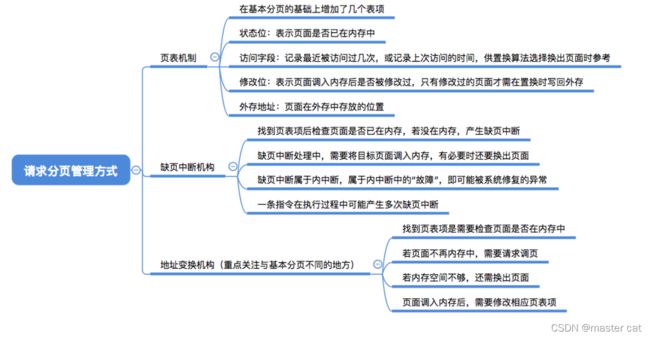

3. 请求分页管理方式

请求分页存储管理与基本分页存储管理的主要区别:

在程序执行过程中,当所访问的信息不在内存时,由操作系统负责将所需信息从外存调入内存,然后继续执行程序。(操作系统要提供请求调页功能,将缺失页面从外存调入内存)

若内存空间不够,由操作系统负责将内存中暂时用不到的信息换出到外存(操作系统提供页面置换的功能,将暂时用不到的页面换出外存)

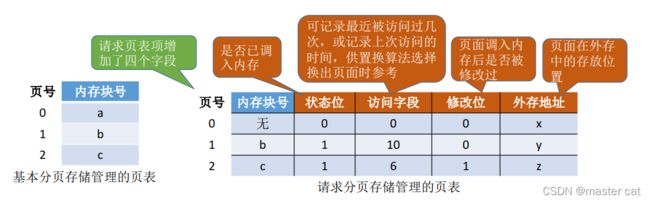

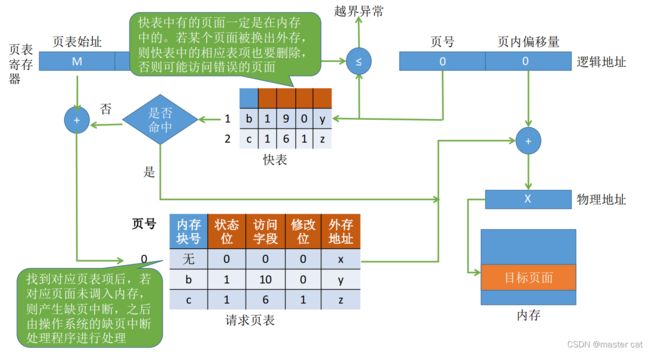

页表机制

与基本分页管理相比,请求分页管理中,为了实现**“请求调页”**,操作系统需要知道每个页面是否已经调入内存;如果还没调入,那么也需要知道该页面在外存中存放的位置。

当内存空间不够时,要实现**“页面置换”,操作系统需要通过某些指标来决定到底换出哪个页面**;有的页面没有被修改过,就不用再浪费时间写回外存。有的页面修改过,就需要将外存中的旧数据覆盖,因此,操作系统也需要记录各个页面是否被修改的信息。

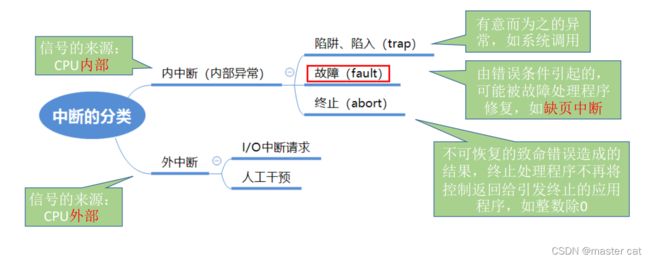

缺页中断机构

缺页中断是因为当前执行的指令想要访问的目标页面未调入内存而产生的,因此属于内中断,一条指令在执行期间,可能产生多次缺页中断。(如:copy A to B,即将逻辑地址A中的s数据复制到逻辑地址B,而A、B属于不同的页面,则有可能产生两次中断)

例子:

假设此时要访问逻辑地址=(页号,页内偏移量)=(0, 1024)

在请求分页系统中,每当要访问的页面不在内存时,便产生一个缺页中断,然后由操作系统的缺页中断处理程序处理中断。

此时缺页的进程阻塞,放入阻塞队列,调页完成后再将其唤醒,放回就绪队列。

如果内存中有空闲块,则为进程分配一个空闲块,将所缺页面装入该块,并修改页表中相应的页表项。

如果内存中没有空闲块,则由页面置换算法选择一个页面淘汰,若该页面在内存期间被修改过,则要将其写回外存。未修改过的页面不用写回外存。

地址变换机构

请求分页存储管理与基本分页存储管理的主要区别:

在程序执行过程中,当所访问的信息不在内存时,由操作系统负责将所需信息从外存调入内存(操作系统要提供请求调页功能,将缺失页面从外存调入内存),然后继续执行程序。若内存空间不够,由操作系统负责将内存中暂时用不到的信息换出到外存。(操作系统要提供页面置换的功能,将暂时用不到的页面换出外存)

新增步骤1:请求调页(查到页表项时进行判断)

新增步骤2:页面置换(需要调入页面,但没有空闲内存块时进行)

新增步骤3:需要修改请求页表中新增的表项

补充细节:

补充细节:

①只有“写指令”才需要修改“修改位”。并且,一般来说只需修改快表中的数据,只有要将快表项删除时才需要写回内存中的慢表。这样可以减少访存次数。

②和普通的中断处理一样,缺页中断处理依然需要保留CPU现场。

③需要用某种“页面置换算法”来决定一个换出页面(下节内容)

④换入/换出页面都需要启动慢速的I/O操作,可见,如果换入/换出太频繁,会有很大的开销。

⑤页面调入内存后,需要修改慢表,同时也需要将表项复制到快表中。

【在具有快表机构的请求分页系统中,访问一个逻辑地址时,若发生缺页,则地址变换步骤是:查快表(未命中)——查慢表(发现未调入内存)——调页(调入的页面对应的表项会直接加入快表)——查快表(命中)——访问目标内存单元】

总结

4. 页面分配策略

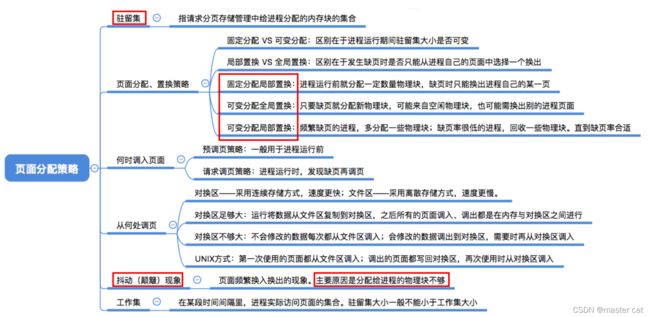

驻留集

驻留集:指请求分页存储管理中给进程分配的物理块的集合。

在采用了虚拟存储技术的系统中,驻留集大小一般小于进程的总大小。

若驻留集太小,会导致缺页频繁,系统要花大量的时间来处理缺页,实际用于进程推进的时间很少;

驻留集太大,又会导致多道程序并发度下降,资源利用率降低。所以应该选择一个合适的驻留集大小

关于驻留集的大小:

固定分配:操作系统为每个进程分配一组固定数目的物理块,在进程运行期间不再改变。即,驻留集大小不变

可变分配:先为每个进程分配一定数目的物理块,在进程运行期间,可根据情况做适当的增加或减少。即,驻留集大小可变

局部置换:发生缺页时只能选进程自己的物理块进行置换。

全局置换:可以将操作系统保留的空闲物理块分配给缺页进程,也可以将别的进程持有的物理块置换到外存,再分配给缺页进程。

页面分配、置换策略

固定分配局部置换:系统为每个进程分配一定数量的物理块,在整个运行期间都不改变。若进程在运行中发生缺页,则只能从该进程在内存中的页面中选出一页换出,然后再调入需要的页面。这种策略的缺点是:很难在刚开始就确定应为每个进程分配多少个物理块才算合理。(采用这种策略的系统可以根据进程大小、优先级、或是根据程序员给出的参数来确定为一个进程分配的内存块数)

可变分配全局置换:刚开始会为每个进程分配一定数量的物理块。操作系统会保持一个空闲物理块队列。当某进程发生缺页时,从空闲物理块中取出一块分配给该进程;若已无空闲物理块,则可选择一个未锁定的页面换出外存,再将该物理块分配给缺页的进程。采用这种策略时,只要某进程发生缺页,都将获得新的物理块,仅当空闲物理块用完时,系统才选择一个未锁定的页面调出。被选择调出的页可能是系统中任何一个进程中的页,因此这个被选中的进程拥有的物理块会减少,缺页率会增加。

可变分配局部置换:刚开始会为每个进程分配一定数量的物理块。当某进程发生缺页时,只允许从该进程自己的物理块中选出一个进行换出外存。如果进程在运行中频繁地缺页,系统会为该进程多分配几个物理块,直至该进程缺页率趋势适当程度;反之,如果进程在运行中缺页率特别低,则可适当减少分配给该进程的物理块。

- 可变分配全局置换:只要缺页就给分配新物理块

- 可变分配局部置换:要根据发生缺页的频率来动态地增加或减少进程的物理块

何时调入页面

- 预调页策略:根据局部性原理,一次调入若干个相邻的页面可能比一次调入一个页面更高效。但如果提前调入的页面中大多数都没被访问过,则又是低效的。因此可以预测不久之后可能访问到的页面,将它们预先调入内存,但目前预测成功率只有50%左右。故这种策略主要用于进程的首次调入,由程序员指出应该先调入哪些部分。

- 请求调页策略:进程在运行期间发现缺页时才将所缺页面调入内存。由这种策略调入的页面一定会被访问到,但由于每次只能调入一页,而每次调页都要磁盘I/O操作,因此I/O开销较大。

从何处调入页面

- 系统拥有足够的对换区空间:页面的调入、调出都是在内存与对换区之间进行,这样可以保证页面的调入、调出速度很快。在进程运行前,需将进程相关的数据从文件区复制到对换区。

- 系统缺少足够的对换区空间:凡是不会被修改的数据都直接从文件区调入,由于这些页面不会被修改,因此换出时不必写回磁盘,下次需要时再从文件区调入即可。对于可能被修改的部分,换出时需写回磁盘对换区,下次需要时再从对换区调入。

- UNIX 方式:运行之前进程有关的数据全部放在文件区,故未使用过的页面,都可从文件区调入。若被使用过的页面需要换出,则写回对换区,下次需要时从对换区调入。

抖动现象

刚刚换出的页面马上又要换入内存,刚刚换入的页面马上又要换出外存,这种频繁的页面调度行为称为抖动,或颠簸。产生抖动的主要原因是进程频繁访问的页面数目高于可用的物理块数(分配给进程的物理块不够)

(为进程分配的物理块太少,会使进程发生抖动现象。为进程分配的物理块太多,又会降低系统整体的并发度,降低某些资源的利用率)

工作集

驻留集:指请求分页存储管理中给进程分配的内存块的集合。

工作集:指在某段时间间隔里,进程实际访问页面的集合。

工作集大小可能小于窗口尺寸,实际应用中,操作系统可以统计进程的工作集大小,根据工作集大小给进程分配若干内存块。如:窗口尺寸为5,经过一段时间的监测发现某进程的工作集最大为3,那么说明该进程有很好的局部性,可以给这个进程分配3个以上的内存块即可满足进程的运行需要。一般来说,驻留集大小不能小于工作集大小,否则进程运行过程中将频繁缺页。

拓展:基于局部性原理可知,进程在一段时间内访问的页面与不久之后会访问的页面是有相关性的。

因此,可以根据进程近期访问的页面集合(工作集)来设计一种页面置换算法——选择一个不在工作

集中的页面进行淘汰。