高端车规MCU的破局之路

目录

1 低质量的无效内卷

2 高端车规MCU产品共性

2.1 支持标定测量

2.2 低延迟通信加速

2.3 完备的网络安全解决方案

2.4虚拟化

3 国产替代的囚徒困境

1 低质量的无效内卷

近几年,车规MCU国产替代的呼声此消彼长,但仍然集中在低端产品。

从产品细分领域来看,主要集中在门控、雨刮器、T-Box MCU端、车灯等。由于此类产品技术门槛较低,众多工业、消费类芯片厂都选择从这类产品切入到车规MCU赛道;

敢直接像小米一样高举高打的企业寥寥无几,一来大家虽然说闹着要做车规MCU,但研发芯片是有时间、金钱成本的,吆喝可以,要拿钱达咩;二来大家还是有自知之明,高端能碰,前提是有车规经验积累,有功能安全、信息安全、质量管理认证经验,有大业内OEM、Tier1/2人脉资源,就这三项就足以刷掉大部分企业。

因此真正能让主机厂或者供应商心动的高端车规MCU,至今未成体系。

那么所谓高端车规MCU,高端在哪里?技术路线是怎么样的?今天就来闲聊一下。

2 高端车规MCU产品共性

个人理解,所谓高端车规MCU,除了上面提到的各大认证,还要满足汽车行业的各种需求,例如整车及台架实时在线标定、多种类通信总线接口等。

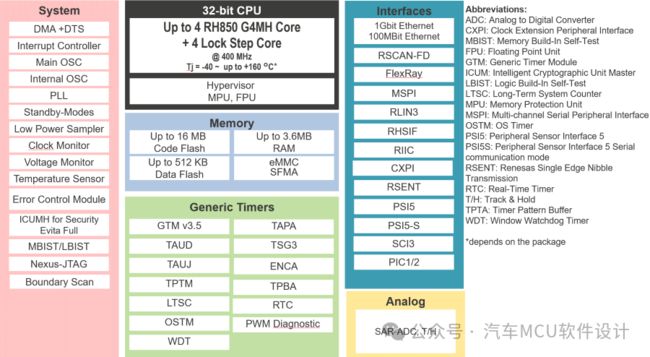

2020年,瑞萨首先推出了28nm制程工艺的面向区域控制的RH850/U2A,该芯片结合动力控制RH850/P1x和车身控制的RH850/F1x系列的关键功能,提出了MCU的虚拟化硬件功能,进一步满足了OEM的电子电气架构迭代需求。

我最初以为这是瑞萨基于丰田、本田提出的创新性产品,直到我看到了TC4x、S32Z\G、Stellar等产品feature。

我发现这是这几家大厂联合Tier1一起在搞护城河,让我不由得想到了AUTOSAR、ASAM、Debug领域等各种标准的出现。

闲话休提,我们还是来总结下产品特性。

2.1 支持标定测量

之前写过标定的系列合集,我们应该有个印象,与传统的消费类MCU不同,车规MCU提出了ED\PD芯片的概念。

ED芯片的出现,我想与博世子公司ETAS是有非常紧密的联系,毕竟ETK技术是他家独有的专利,通过这项技术还可以了解芯片内部的数据、地址总线,debug口的设计。不仅从解决方案可以赚一次钱,还可以深度和芯片厂家绑定。

针对标定测量,英飞凌、NXP、ST和瑞萨都提出了Overlay功能:

英飞凌是理解了标定测量的概念,从内核角度设计了overlay功能,保证了MCU多memory的重映射;

NXP 在memory controller级别设计了Overlay功能,使得标定更容易理解;

瑞萨针对ED产品设计了overlay,同样是满足了需求

2.2 低延迟通信加速

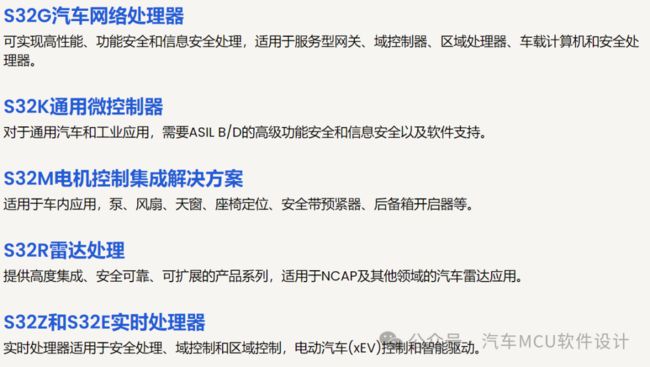

NXP S32平台产品面向汽车行业应用设计了高性能、可靠的架构,针对不同应用场景推出了各种方案,如下:

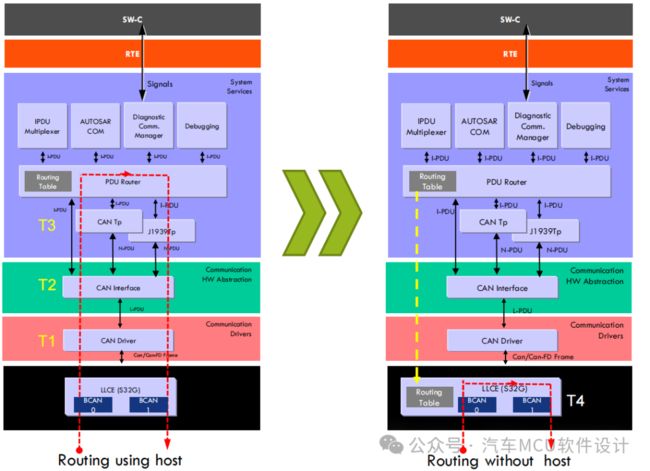

其中,最让我感到有意思的是S32G网关产品的LLCE,该加速引擎把CPU从通信任务释放出来,从硬件层面实现了报文的路由、认证、加解密等。换句话说,就是将以前AUTOSAR中的PduR软件模块通过硬件的方式实现了,极大地减少了通信数据的延迟。遥想当年,做网关路由时,为了1ms的时间限制与系统苦苦相争,现在有了这个硬件引擎,需求都放马过来吧!

2.3 完备的网络安全解决方案

随着R155国际强标的推行以及《汽车整车信息安全技术要求》的强标预推行,信息安全逐步进入了OEM、Tier1的视野。

为了协助OEM通过UN R155等强标(主要是分布式网络管理要求),作为芯片厂建立起符合ISO\SAE 21434汽车网络安全管理体系(CMSM)是非常有必要的。因此英飞凌在2022年通过了CSMS的认证,并在TC4xx系列产品网络安全架构上通过了ISO\SAE 21434标准。

此外,NXP、瑞萨均在新产品中将网络安全提升了重视程度,例如NXP 在21年通过了网络安全设计流程认证,瑞萨在ICU(即HSM)设计的软件不仅符合功能安全,还符合信息安全。

2.4虚拟化

在ST、NXP、IFX、Renesas等最新产品特性中,大家非常有默契地都研发出了基于汽车MCU的硬件虚拟化功能,这也意味着整车电子电气架构正式向集中式迈进,这点如博世提出的设想一般。

以NXP S32Z为例,该芯片的硬件虚拟化功能可以实现将多个ECU功能融合到一个ECU中,极大减小线束、通信以及空间布局的障碍,如下:

这一点我相信是会重塑传统汽车人的开发理念,并且真正实现了以软件定义汽车。

3 国产替代的囚徒困境

经过上面的简单分析,上述几家国际大厂的产品特性是相似且高端优秀的,而产品的设计思路通常都会来源于客户需求,真正能让这些国际大厂坐下来好好商量的Tier 1 和OEM其实屈指可数。

针对国内半导体公司,需要考虑以下几点:

首先,不是随便一家公司就可以与这些Tier 1深度绑定;其次,是否真正能理解客户需求;最后,即使与客户达成了协议,公司内部的技术储备和实际的工艺制程是否能cover住这些设计难点。

这些有把握了,以严肃认真地态度对待开发,方能成功