HCIA---学习笔记4.5

IP地址

根据前八位数据特征分为五类(A,B,C,D,E)

| 种类 | 前八位数据特征 | 范围 |

| A | 0XXX.XXXX | (0-127)1-126 |

| B | 10XX.XXXX | 128-191 |

| C | 110X.XXXX | 192-223 |

| D | 1110.XXXX | 224-239 |

| E | 1111.XXXX | 240-255 |

各类的作用

1. A,B,C---单播地址---既可以作为源IP地址也可以作为目标IP地址

2. D---组播IP地址---只能作为目标IP地址

3. E---保留IP地址

开发者将ABC三类继续分为了大中小三类

A---大型网络---255.0.0.0(默认的子网掩码)

B---中型网络---255.255.0.0

C---小型网络-255.255.255.0

但交换机网络无法连接大量的终端,因为连接过多终端会引起严重的卡顿.因此该分类不实用.

单播,组播以及广播的区别

1. 单播---一对一

2. 组播---一对多(同一个组播组)

3. 广播---一对所有(同一个广播域)

特殊IP地址

1,127.0.0.1-127.255.255.254 ---环回地址(为系统生成的虚拟网卡的IP地址)(用于测试)

2,255.255.255.255 ----受限广播地址---受路由器的限制---只能作为目标IP地址使用

3,主机位全1 ---192.168.1.X/24 ---192.168.1.255 ----直接广播地址---只能作为目标IP使用

(通过路由器在其他广播域引起泛洪)(可被利用作为广播炸弹导致网络瘫痪)(可设置拒绝转发该数据包)

4,主机位全0 ---192.168.1.X/24(0代表未知数) ---192.168.1.0 ---网段---网络号

5,0.0.0.0 ----1,代表没有地址;2,可以代表任意地址

电脑还没有IP地址时在获取IP地址即发送数据包时可将源IP地址写作0.0.0.0.

6,169.254.0.0/16 ---自动私有地址/本地链路地址(当没有获取到IP地址时电脑自己配置的IP地址)

电脑通过DHCP协议获取IP地址

与IP地址相关的部分技术

VLSM ---可变长子网掩码---子网划分(增加IP地址的利用率)

例:192.168.1.0/24 (如下将子网掩码的长度增加为25)

192.168.1.00000000 -----192.168.1.0/25 范围:192.168.1.1 --192.168.1.126

192.168.1.10000000 -----192.168.1.128/25 范围:192.168.1.129 --192.168.1.254

(下划线上的数字为主机位)

CIDR--无类域间路由---汇总

原则:"取相同,去不同"(相对与二进制而言)

例:172.168.0.0 172.168.1.0

172.168.2.0 172.168.3.0

以上IP地址的无类域间路由为172.168.0.0/22(该IP地址属于中型网络,该方法汇总后,子网掩码的长度大于中型网络的默认值(16),故该类汇总称为子网汇总)(如果汇总后子网掩码的长度小于默认值则称为超网)

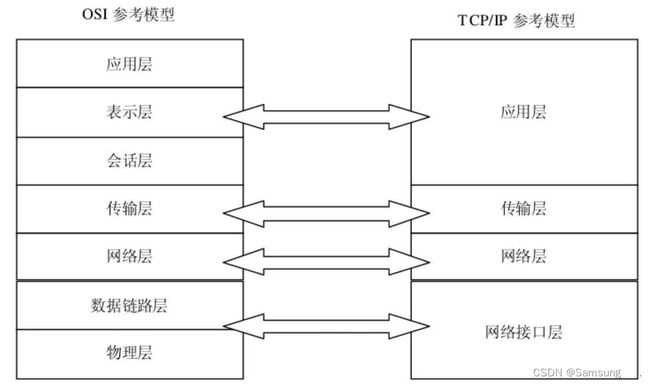

互联网模型

OSI/RM----开放式系统互联参考模型

1979年---ISO国际标准化组织

核心思想---分层---属于同一层面的不同功能其目的和作用是相似或相近;不同层面的功能之间具有明显的差异。每一层都在下一层所提供服务的基础上再提供增值服务。

分层的作用:1,更利于标准化---分治

2,降低层次之间的关联性

3,更易于学习和理解

每个结构层大概的作用:

| 应用层 | 识别抽象语言并进行编码 |

| 表示层 | 将编码转化为计算机可识别的二进制语言 |

| 会话层 | 维持网络应用和网络服务器之间的会话联系 |

| 传输层 | 应用到应用---端口号---用来区分和标识不同的应用 |

| 网络层 | 将数据传输到目标地址 |

| 数据链路层 | MAC(介质访问控制层)+ LLC(逻辑链路控制层) |

| 物理层 | 处理电信号 |

传输层中端口号由16位二进制构成(0-65535),其中0作为保留值故实际值为1-65535.其中1-1023为知名端口如http,https等

在传输中源端口号可以随机标定,但目标端口号一定是固定值

协议=标准=服务=应用

TCP/IP模型(目前常用)

TCP/IP协议簇

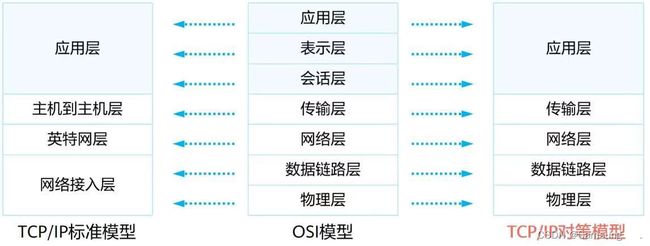

TCP/IP标准模型---四层(根据功能作用划分)

TCP/IP对等模型---五层(根据原理划分)

各结构层的单位

PDU:协议数据单元,是指在分层网络结构,例如在开放式系统互联(OSI)模型中,在传输系统的每一层都将建立协议数据单元

| 应用层 | 报文 |

| 传输层 | 段 |

| 网络层 | 包 |

| 数据链路层 | 帧 |

| 物理层 | 比特流 |

封装和解封装

应用层---应用层存在封装,只不过,应用层的封装内容取决于不同的应用协议。

例:

HTTP ---超文本传输协议---获取网页信息---80(TCP 80)

HTTPS ---HTTP + SSL(安全传输协议)/TLS ---443(TCP 443)

FTP ---文件传输协议---TCP 20 21

Tftp ---简单文件传输协议---UDP 69Telnet ---远程登陆协议---TCP 23

SSH ---Telnet + SSL ---TCP 22

DHCP ---动态主机配置协议---UDP 67 68

DNS ---域名解析协议---TCP/UDP 53

传输层---加装端口号---TCP/UDP

网络层---加装IP地址---IP协议

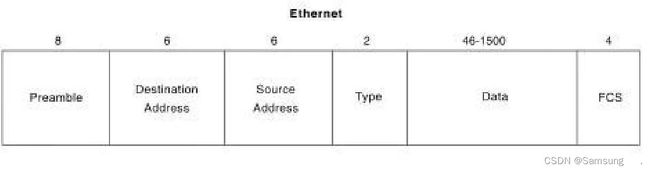

数据链路层(如下图)---加装MAC地址 ---以太网(早期局域网的解决方案,依靠交换机组建的二层网络)

(数据链路层在以太网中可基于MAC地址进行物理寻址但其主要任务是控制物理层)

物理层(不存在封装)

preamble为前导符(一般是一段固定的数值)(用于拆分连续的电流电信号以得到完整的数据帧)

类似于DNA的起始密码子

Type表示上层所使用的协议(是解封装过程中十分重要的参数)

数据帧的封装方式

以太网Ⅱ型帧(最常见)

FCS ---帧校验序列---确保数据完整性的参数---CRC(循环冗余算法)(只能检测到物理层面的数据丢失,人为更改难以发现)