Go 简介、应用场景

Go 简介、应用场景

一. go语言的优势

1.并发性能好

基于goroutine(协程) 的并发,可以将

goroutine理解为一种虚拟线程。Go 语言运行时会参与调度goroutine,并将goroutine合理地分配到每个 CPU 中,最大限度地使用CPU性能。开启一个goroutine的消耗非常小(大约2KB的内存),你可以轻松创建数百万个goroutine。goroutine的特点:

goroutine具有可增长的分段堆栈。这意味着它们只在需要时才会使用更多内存。goroutine的启动时间比线程快。goroutine原生支持利用channel安全地进行通信。goroutine共享数据结构时无需使用互斥锁。

2.性能强悍

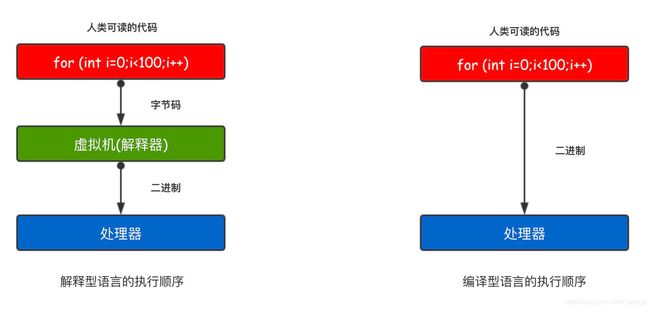

处理器只能理解二进制文件,Java和Python这种高级语言在运行的时候需要先将人类可读的代码翻译成字节码,然后由专门的解释器再转变成处理器可以理解的二进制文件。go是编译型的语言,它直接将人类可读的代码编译成了处理器可以直接运行的二进制文件,执行效率更高,性能更好。

3. 语法简洁

4.代码风格统一

Go 语言提供了一套格式化工具——go fmt。一些 Go 语言的开发环境或者编辑器在保存时,都会使用格式化工具进行修改代码的格式化,这样就保证了不同开发者提交的代码都是统一的格式。

5.开发效率高

二. go语言的历史

2007年9月,Rob Pike在Google分布式编译平台上进行C++编译,在漫长的等待过程中,他和Robert Griesemer探讨了程序设计语言的一些关键性问题,他们认为,简化编程语言相比于在臃肿的语言上不断增加新特性,会是更大的进步。随后他们在编译结束之前说服了身边的Ken Thompson,觉得有必要为此做一些事情。几天后,他们发起了一个叫Golang的项目,将它作为自由时间的实验项目。

2008年5月 Google发现了GO语言的巨大潜力,得到了Google的全力支持,这些人开始全职投入GO语言的设计和开发。

2009年11月 GO语言第一个版本发布。2012年3月 第一个正式版本Go1.0发布。

2015年8月 go1.5发布,这个版本被认为是历史性的。完全移除C语言部分,使用GO编译GO,少量代码使用汇编实现。另外,他们请来了内存管理方面的权威专家Rick Hudson,对GC进行了重新设计,支持并发GC,解决了一直以来广为诟病的GC时延(STW)问题。并且在此后的版本中,又对GC做了更进一步的优化。到go1.8时,相同业务场景下的GC时延已经可以从go1.1的数秒,控制在1ms以内。GC问题的解决,可以说GO语言在服务端开发方面,几乎抹平了所有的弱点。

在GO语言的版本迭代过程中,语言特性基本上没有太大的变化,基本上维持在GO1.1的基准上,并且官方承诺,新版本对老版本下开发的代码完全兼容。事实上,GO开发团队在新增语言特性上显得非常谨慎,而在稳定性、编译速度、执行效率以及GC性能等方面进行了持续不断的优化。

三.go语言目前的应用

- nsq:bitly开源的消息队列系统,性能非常高,目前他们每天处理数十亿条的消息

- docker:基于lxc的一个虚拟打包工具,能够实现PAAS平台的组建。

- k8s: 当下最流行的容器管理工具k8s也是基于go实现

- packer:用来生成不同平台的镜像文件,例如VM、vbox、AWS等,作者是vagrant的作者

- skynet:分布式调度框架

- Doozer:分布式同步工具,类似ZooKeeper

- Heka:mazila开源的日志处理系统

- cbfs:couchbase开源的分布式文件系统

- tsuru:开源的PAAS平台,和SAE实现的功能一模一样

- groupcache:memcahe作者写的用于Google下载系统的缓存系统

- god:类似redis的缓存系统,但是支持分布式和扩展性

- gor:网络流量抓包和重放工具

四.Go适合用来做什么

- 服务器编程,以前你如果使用C或者C++做的那些事情,用Go来做很合适,例如处理日志、数据打包、虚拟机处理、文件系统等。

- 分布式系统,数据库代理器等

- 网络编程,这一块目前应用最广,包括Web应用、API应用、下载应用、

- 内存数据库,前一段时间google开发的groupcache,couchbase的部分组建

- 云平台,目前国外很多云平台在采用Go开发,CloudFoundy的部分组建,前VMare的技术总监自己出来搞的apcera云平台