十大机器学习算法笔记

基本概念分类

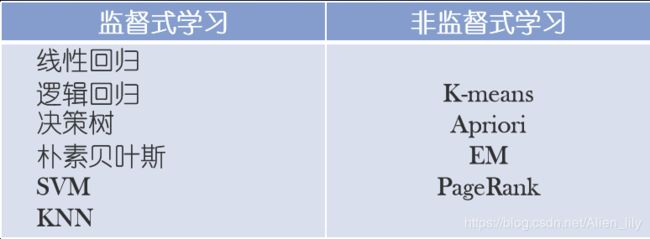

**监督式学习:**多轮学习以达到目的:实现回归或分类

**非监督式学习:**特定方法实现聚类。(由于目的性不明确,所以一般没有多轮)

**强化学习:**不断学习,永无止境

**分类算法:**适用因变量为离散变量

**回归算法:**适用因变量为连续变量

聚类和分类的差别:

**聚类:**无限种类别可能

**分类:**有限种类别可能

监督式学习

工作机制:

这个算法由一个目标变量或结果变量(或因变量)组成。

此变量由已知的一系列预示变量(自变量)预测而来。

利用这一系列变量,我们生成一个将输入值映射到期望输出值的函数。

这个训练过程会一直持续,直到模型在训练数据上获得期望的精确度。

例子:

线性回归,决策树,SVM,K – 近邻算法,逻辑回归 等

非监督式学习

工作机制:

没有任何目标变量或结果变量要预测或估计。

用在不同的组内聚类分析。

例子:

关联算法, K – 均值算法

强化学习

工作机制:

训练机器进行决策。

机器被放在一个能让它通过反复试错来训练自己的环境中。

机器从过去的经验中进行学习,并且尝试利用了解最透彻的知识作出精确的判断。

例子:

马尔可夫决策过程

十大机器学习算法

1、线性回归

2、逻辑回归

3、决策树

4、SVM

5、朴素贝叶斯

6、k-Means算法

7、kNN算法

8、Apriori算法

9、最大期望算法(EM)

10、PageRank**

监督式学习与非监督式学习的差别

监督式学习方法,要求:

事先明确知道各个类别的信息

所有待分类项都有一个类别与之对应

如果不能满足上述两个条件(例如有海量数据),则需适用聚类算法,即非监督式学习。

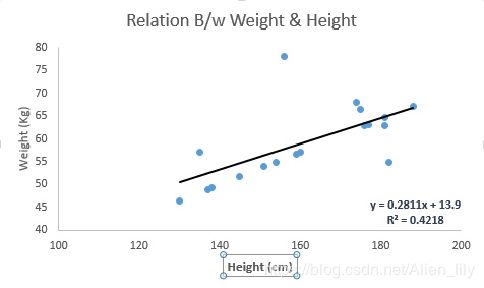

线性回归

适用场景

根据连续变量估计实际数值(房价、呼叫次数、总销售额等)。

原理

可通过拟合最佳直线来建立自变量和因变量的关系。拟合结果是条直线 Y= a *X + b:其中Y是因变量,a是斜率,x是自变量,b是截距,最佳直线叫做回归线。系数 a 和 b 通过最小二乘法获得。

from sklearn import linear_model

x_train=input_variables_values_training_datasets #输入的训练集特征变量

y_train=target_variables_values_training_datasets #输入的训练集目标变量

x_test=input_variables_values_test_datasets #输入的测试集特征变量

linear = linear_model.LinearRegression()

linear.fit(x_train, y_train)

linear.score(x_train, y_train)

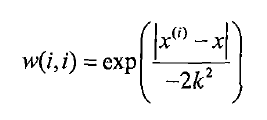

针对线性回归容易出现欠拟合的问题,采取局部加权线性回归。

在该算法中,赋予预测点附近每一个点以一定的权值,在这上面基于波长函数来进行普通的线性回归.可以实现对临近点的精确拟合同时忽略那些距离较远的点的贡献,即近点的权值大,远点的权值小,k为波长参数,控制了权值随距离下降的速度,越大下降的越快。

针对数据的特征比样本点多的问题:

一、岭回归

二、前向逐步回归

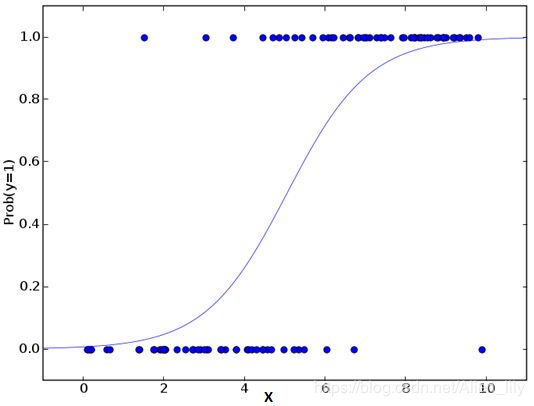

逻辑回归

适用场景

该算法可根据已知的一系列因变量估计离散数值的出现概率。

原理

这是一个分类算法而不是回归算法。

从数学上看,在结果中,几率的对数使用的是预测变量的线性组合模型。

ln(p/(1-p)) = b0 +b1x1+b2x2=b3x3+…+bkxk

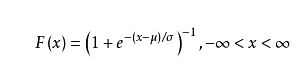

分布函数

#Import Library

from sklearn.linear_model import LogisticRegression

#Assumed you have, X (predictor) and Y (target) for training data set and x_test(predictor) of test_dataset

# Create logistic regression object

model = LogisticRegression()

# Train the model using the training sets and check score

model.fit(X, y)

model.score(X, y)

#Predict Output

predicted= model.predict(x_test)

基于最优化方法的最佳回归系数确定:

梯度下降法------随机梯度下降法(根据梯度更新权重)

牛顿法或拟牛顿法(最大熵模型)

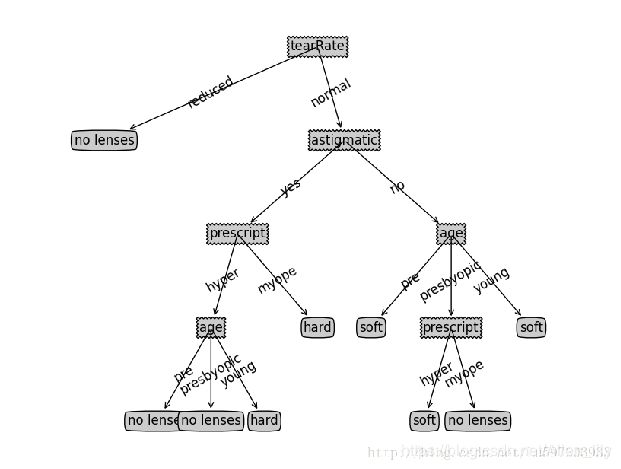

决策树

使用场景

这个监督式学习算法通常被用于分类问题。

它同时适用于分类变量和连续因变量。

原理

在这个算法中,我们将总体分成两个或更多的同类群。

这是根据最重要的属性或者自变量来分成尽可能不同的组别。

回归树——预测值为叶节点目标变量的加权均值

分类树——某叶节点预测的分类值应是造成错判损失最小的分类值。

细说决策树(1)——混乱度判断

熵

熵:E = sum(-p(I)*log(p(I))),I=1:N(N类结果,如客户是否流失)

所有样本都属于一个类别I(最整齐),那么熵为0,如果样本完全随机,那么熵为1

信息增益

信息增益:原样本的熵-sum(区分后的各部分熵),增益越大表示区分的方法越好

Gain(Sample,Action) = E(sample) - sum(|Sample(v)|/Sample * E(Sample(v)))

除了熵以外,还有GINI不纯度,错误率两种计算混乱度的方法,定义不同但效果类似。

细说决策树(2)——建构树

生成树

(1) 从根节点t=1开始,从所有可能候选S集合中搜索使不纯性降低最大的划分S;

(2)使用划分S将节点1(t=1)划分成两个节点t=2和t=3;

(3)在t=2和t=3上分别重复划分搜索过程

终止树

(1)节点达到完全纯性;

(2)树的深度达到用户指定的深度;

(3)节点中样本的个数少于用户指定的个数;

(4) 异质性指标下降的最大幅度小于用户指定的幅度。

细说决策树(3)——剪枝prune

当分类回归树划分得太细时,会对噪声数据产生过拟合作用。因此我们要通过剪枝来解决。剪枝又分为前剪枝和后剪枝:

前剪枝:在构造树的过程中就知道那些节点需要减掉,及早的停止树增长。

后剪枝:在构造出完整树之后再按照一定方法进行剪枝,方法有:代价复杂性剪枝、最小误差剪枝、悲观误差剪枝等等。

def createTree(dataSet,labels):

classList = [example[-1] for example in dataSet]#将最后一行的数据放到classList中

if classList.count(classList[0]) == len(classList):

return classList[0]

if len(dataSet[0]) == 1:#这里为什么是1呢?就是说特征数为1的时候

return majorityCnt(classList)

bestFeat = chooseBestFeatureToSplit(dataSet)

print(bestFeat)

bestFeatLabel = labels[bestFeat]#运行结果'no surfacing'

myTree = {bestFeatLabel:{}}#运行结果{'no surfacing': {}}

del(labels[bestFeat])

featValues = [example[bestFeat] for example in dataSet]#第0个特征值

uniqueVals = set(featValues)

for value in uniqueVals:

subLabels = labels[:]

myTree[bestFeatLabel][value] = createTree(splitDataSet\

(dataSet,bestFeat,value),subLabels)

return myTree

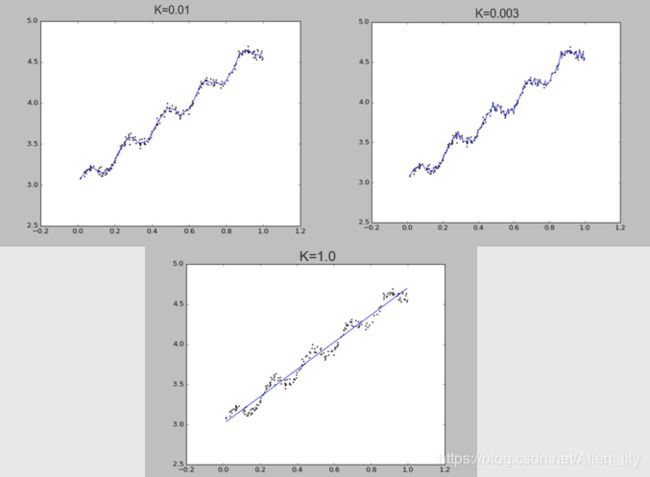

支持向量机

适用场景

这是一种统计分类及回归分析方法

算法

支持向量机将向量映射到一个更高维的空间里,

在这个空间里建立有一个最大间隔超平面。

在分开数据的超平面的两边建有两个互相平行的超平面,

分隔超平面使两个平行超平面的距离最大化。

假定平行超平面间的距离或差距越大,

分类器的总误差越小。

未完待续……